野菜や果物、魚、書物――一見バラバラな素材が、なぜか人の顔になっている。

初めてアルチンボルドの作品を見たとき、多くの人が驚きと笑いを感じつつも、「なぜこんな絵を描いたのか?」と不思議に思うことでしょう。

16世紀に活躍した画家ジュゼッペ・アルチンボルドは、奇抜なアイデアと緻密な観察眼を持ち、果物や動植物を使って人の肖像を描くという前代未聞のスタイルを生み出しました。

その作品群は、単なるユーモアにとどまらず、当時の文化や権力、哲学を映し出す鏡として、現代でも高く評価されています。

本記事では、アルチンボルドの代表作品から始まり、その背後にある意味・意図・時代背景を深掘りしつつ、 どこで作品が見られるのか、現代アートや教育現場とのつながりまで詳しくご紹介します。

不思議で魅力的な“顔の中の世界”を、あなたも覗いてみませんか?

「PR」アルチンボルドって誰?まずは“顔を野菜で描いた”理由から

なぜこんな絵を描いた?時代背景と風刺の意図

16世紀のイタリアで活躍したジュゼッペ・アルチンボルドは、ルネサンス後期のミラノやウィーンの宮廷で働いていた画家です。

彼の最も特徴的な作品は、果物、野菜、魚、書物など、日常的なモチーフを寄せ集めて“顔”を構成するという奇抜なスタイルです。

この一見ユーモラスな作品群には、当時の権力者や社会に対する風刺や知的な遊びが込められていました。

例えば、「司書」という作品では、本を積み上げて人の顔を構成し、知識の重視と同時に、それに依存する官僚制度を皮肉っているとも解釈できます。

アルチンボルドの作品は、ただのギャグやシュールな表現ではなく、見る人に知的な問いを投げかける鏡でもありました。

このような背景が、作品にユーモアと深みを同時に与えているのです。

当時の宮廷や知識人との関係性

アルチンボルドは神聖ローマ帝国の皇帝マクシミリアン2世や、その息子ルドルフ2世の宮廷で活躍しました。

この時代、宮廷では芸術家だけでなく、科学者、錬金術師、哲学者などが集められ、「知の殿堂」のような役割を果たしていました。

アルチンボルドの作品は、こうした知識層の知的好奇心をくすぐるものとして高く評価されました。

単なる肖像画ではなく、そこに隠された象徴や寓意を読み解くというパズル的要素が、当時のインテリ層に受け入れられたのです。

また、アルチンボルドは画家に留まらず、舞台装置や祝祭の演出も手がけるなど、総合的な芸術プロデューサーとして活躍していました。

こうした多才さが、彼の独創的な作品スタイルを可能にしていたのです。

科学とアートが融合したルネサンス的発想

アルチンボルドの絵は、現代でいう「デザイン思考」や「概念アート」に近い要素を持っています。

彼が活躍したルネサンス期は、芸術と科学が密接に関わっていた時代であり、自然界の観察や分類への関心が高まっていました。

彼の「水」や「火」といったシリーズでは、海の生物や火を使う道具を組み合わせて人の顔を作り上げており、自然の構成要素を擬人化するという大胆なアイデアが見られます。

これは、当時の博物学や錬金術の世界観と深くつながっており、単なる芸術表現にとどまりません。

科学的知見と芸術的表現を組み合わせたアルチンボルドの手法は、まさにルネサンス精神の体現者といえるでしょう。

単なるギャグではない!象徴表現の深み

一見すると奇妙な顔にしか見えないアルチンボルドの絵ですが、その構成要素には一つ一つ意味があります。

例えば、「春」の肖像では、花で構成された顔が新たな生命の誕生を象徴し、「冬」では枯れ木や苔が死や老いを表しています。

このように、モチーフ一つ一つが象徴的な意味を持ち、それらを組み合わせることで全体としてのメッセージが成立しているのです。

つまり、アルチンボルドの絵は見る者に読み解きの力を求める“知的なアート”とも言えるでしょう。

また、顔という普遍的なモチーフを使うことで、誰でも興味を持ちやすくしつつ、その背後にある世界観を感じさせる巧妙な構造となっています。

アルチンボルド代表作7選|モチーフで“顔”ができる驚き

「春」「夏」「秋」「冬」:四季で描く顔の変化

アルチンボルドの代表的なシリーズのひとつが「四季(The Four Seasons)」です。

それぞれの季節を象徴する植物や果物を集めて一人の人物の顔に見立てるという、彼の代表的な手法が凝縮されています。

例えば、「春」ではチューリップやバラなどの花々、「夏」ではトウモロコシやキュウリなどの野菜や果物、「秋」ではブドウやカボチャ、「冬」では枯れ木や苔、柑橘類などが用いられています。

顔の輪郭、髪、目、鼻、口、耳といったパーツすべてが植物的なモチーフで構成され、それぞれの季節の雰囲気が見事に表現されているのです。

さらに、これらの作品はただ季節を描くだけではなく、人間のライフサイクルや老いの概念までも内包しています。

「春」は誕生や若さ、「冬」は老いと終末を象徴するように、季節が人間の一生を表しているとも解釈できるのです。

「火」「水」:自然元素が語る人間性

「四季」と並ぶもう一つのシリーズが「四大元素(The Four Elements)」です。

この中で特に有名なのが「火(Fire)」と「水(Water)」で、自然界の基本構成要素をモチーフにした人物像が描かれています。

「火」では火打石、松明、ロウソク、大砲などの人為的な火に関する道具が、「水」では魚、タコ、カメ、イルカなどの海の生物が顔のパーツとして配置されています。

火は破壊と創造、水は生命と柔軟性を象徴し、自然の力を人間に重ねて表現する手法が取られています。

これらの作品は当時の博物学的な知識や錬金術の思想にも通じており、世界の本質を視覚化する哲学的な試みとも言えます。

単なる面白さを超えた、深いテーマ性を持ったシリーズです。

「司書」:知識の塊が人になる不思議

「司書(The Librarian)」は、アルチンボルド作品の中でも特にメッセージ性が強い一作です。

この肖像画は、本を積み上げて顔を形作っており、まさに知識そのものが人間の姿を成しているという表現です。

この作品は風刺画としての側面も強く、単に知識を持つだけでなく、それに支配される人間像を描いているとも解釈されています。

本が人間の顔を形成しているという発想は、知識の象徴化でありながら、そこには冷笑的なニュアンスも含まれているのです。

アルチンボルドは宮廷の図書館や学術関係者との関わりも深く、こうしたインテリ社会に対する皮肉と愛情の両方がこの絵には込められています。

現在でも知識社会へのメッセージとして、多くの人の心に残る作品です。

どこに顔がある?“騙し絵”的構造を解説

アルチンボルドの作品は、遠目には人間の顔として認識されますが、近づいて見るとすべてが果物や野菜、魚、花などのモチーフで構成されていることに気づきます。

この「離れて見ると顔、近づくと物体」という構造は、いわゆる“騙し絵”の原点とも言える発想です。

視覚のトリックを利用したこのスタイルは、当時としては非常に斬新で、観察力と想像力の両方を要求するものでした。

モチーフがリアルに描かれているため、単なる抽象画とは異なり、自然物の精密描写としての価値も高いのです。

また、作品を逆さにすると別の顔が現れるような視覚的な仕掛けを持つ作品もあり、見る者に“視覚の遊び”を提供しています。 これは後のシュルレアリスムや現代アートにも大きな影響を与えた技法といえるでしょう。

絵だけじゃない!アルチンボルド作品の“意味”に迫る

当時の知識人が喜んだ「隠されたメッセージ」

アルチンボルドの作品は、一見するとユーモラスな肖像画に見えますが、そこには暗号のような隠されたメッセージが込められていることが少なくありません。

16世紀の宮廷や知識人たちは、こうした寓意を読み解くことを大いに楽しんでいたのです。

例えば、「四季」や「四大元素」シリーズは、表面的には自然を模した作品に見えますが、実際には支配者に対する賛辞や宗教的暗示が隠されているケースもあります。

「春」は繁栄と再生を、「火」は力と破壊を象徴しており、当時の皇帝の権威を自然の摂理になぞらえる意図が見て取れます。

こうした多重構造のメッセージ性こそが、アルチンボルドの絵を単なる奇抜な肖像画ではなく、知的な芸術作品として後世まで評価させる要因となっているのです。

見る者に問いかける「人間とは何か」

アルチンボルドの作品は、ただの人物像ではありません。

野菜や魚、書物といったモチーフで人の顔を構成することで、彼は人間という存在の本質を問いかけるような表現をしています。

「人間は果たして個としての存在か?それとも環境や知識、自然の一部で構成される集合体なのか?」 そうした根源的な問いを、彼は視覚表現という形で提示しているのです。

この人間観への揺さぶりは、当時の宗教的・哲学的な背景とも強く関係しています。

ルネサンス期は人間中心主義が台頭した時代でありながら、同時に自然との関係や神の秩序についても激しく議論された時代です。

その中でアルチンボルドは、「人間は自然や知識、文化によって構成される存在である」という視点を提示し、見る者に深い内省を促す作品を生み出していたのです。

なぜ宮廷がこの絵を求めたのか?

アルチンボルドの作品が当時の宮廷で高く評価され、積極的に求められたのにはいくつかの理由があります。

第一に、作品の中に知識と象徴性が詰め込まれていたため、貴族や学者階級の知的ステータスの象徴として機能した点が挙げられます。

単なる肖像画ではなく、見る人がその意味を解釈できるという行為自体が、一種の教養の証だったのです。

第二に、祝祭や外交の場での話題性や娯楽性を提供する役割も果たしていました。

アルチンボルドの作品は見る者に驚きと笑い、そして知的な刺激を与えるため、王侯貴族たちの集まる場でエンターテインメントとしての価値を持っていたのです。

そして第三に、これらの絵が権力の正当化や象徴として利用できる点も大きな理由でした。

「自然」「季節」「元素」といった普遍的なテーマに、支配者の顔を重ねることで、「自分たちは宇宙の秩序の一部である」という政治的なプロパガンダの機能も果たしていたのです。

現代で再評価される理由とは

アルチンボルドの作品は、20世紀以降、特にシュルレアリスム運動の中で再評価されるようになりました。

サルバドール・ダリやマグリットのような芸術家たちは、彼の「顔に見えるが顔ではない」視覚構造に大きな影響を受けたとされています。

また、現代では「視覚のトリック」「再構成」「分解と統合」といったメディアアート的な視点でも捉えられ、テクノロジーとアートの融合の先駆けとしても注目されています。

さらに、教育現場でも彼の作品は人気があります。

子どもたちに観察力・想像力・発想力を育てる教材として活用されており、「何からできているか?」を考えさせるアートワークとしての魅力が光っています。

このように、アルチンボルドの作品は時代を超えて人々の知的好奇心を刺激し続けているのです。

アルチンボルド作品はどこで見られる?鑑賞ガイド

ヨーロッパ主要美術館の所蔵情報

アルチンボルドのオリジナル作品は、主にヨーロッパ各地の美術館に所蔵されています。

中でも多くの作品が保管されているのが、ウィーンにある美術史美術館(Kunsthistorisches Museum)です。

ここには「春」「夏」「秋」「冬」などの代表作が展示されており、アルチンボルド芸術の神髄に触れることができます。

他にも、フランスのルーヴル美術館や、イタリア・ミラノのアンブロジアーナ絵画館、チェコのナショナルギャラリー・プラハなどに点在しています。

それぞれの美術館では常設展示ではなく、企画展や巡回展の際に公開されることが多いため、事前の調査が必要です。

旅行の計画にあわせて作品が見られるかどうかを確認することは、アルチンボルド鑑賞の第一歩といえるでしょう。

過去の日本展覧会・今後の開催可能性

日本でも過去にアルチンボルドの作品を紹介する展覧会が開催されたことがあります。

最も注目されたのは2017年に国立西洋美術館で開催された「アルチンボルド展」で、代表作のレプリカや関連資料、当時の風俗画などとともに彼の世界観を紹介しました。

また、日本ではアルチンボルドの知名度が徐々に高まりつつあり、学校教育や美術教育の場でもその作品が取り上げられる機会が増えています。

こうした動きから、今後も再び展覧会が企画される可能性は十分にあると考えられます。

新しい企画展は国内外の美術館と連携して行われるため、美術館の公式サイトや文化庁の特別展情報などをこまめにチェックしておくことをおすすめします。

図録・ポスター・複製画の楽しみ方

アルチンボルド作品の魅力を家庭で楽しむ手段として、図録や複製画、ポスターなどのグッズも人気です。

特に2017年の展覧会図録は、作品解説が非常に丁寧で、美術ファンや教育関係者にとって貴重な資料となっています。

また、アートプリントとして販売されている複製画やキャンバスパネルは、インテリアとしても非常にユニークです。

果物や魚で構成された顔という視覚的インパクトがあるため、部屋の雰囲気を一気に変える力を持っています。

加えて、最近ではパズルやTシャツなど、日用品とのコラボ商品も登場しており、アートを身近に楽しめる工夫が広がっています。

オンラインショップや美術館の通販サイトなどをチェックして、自分なりの楽しみ方を見つけてみましょう。

オンラインで見られる高画質画像まとめ

現代では、アルチンボルドの作品をオンラインで高画質かつ無料で閲覧できるプラットフォームも充実しています。

特におすすめなのが、以下のような公式・公共のサイトです。

- Google Arts & Culture:世界各地の美術館と連携し、高画質な作品画像と解説が揃っています。

- ウィーン美術史美術館公式サイト:コレクションの一部がオンラインで公開されており、ズーム機能で細部まで閲覧可能です。

- ヨーロッパ美術館連合ポータル(Europeana):歴史的資料とあわせてアルチンボルドのデジタルアーカイブが揃っています。

これらのサービスを活用することで、自宅にいながらでも細部まで作品をじっくり鑑賞でき、学びにも最適です。

特に教育現場では、これらの画像を活用して視覚教材や発想力のトレーニングに応用する例も増えています。

アルチンボルド作品が現代アートに与えた影響

シュルレアリスムやダダイズムとのつながり

20世紀のアートにおいて、アルチンボルドはシュルレアリスム(超現実主義)やダダイズムの先駆者的存在として再評価されました。

特にサルバドール・ダリやマックス・エルンストといった作家たちは、アルチンボルドの視覚的な逆転構造や無関係なモチーフの組み合わせに大きな影響を受けたと語っています。

ダダイズムのアーティストたちも、日常の中にある「無意味さ」や「アイロニー(皮肉)」を表現する手段として、アルチンボルド的な表現を模倣しました。

作品が「笑えるのに、どこか不気味で哲学的」という二重性を持つ点も、これらの芸術運動との共通項です。

また、アルチンボルドのように、顔という最も人間的なモチーフを“他のもので再構成する”という発想は、現代アートの中で極めて重要な表現手法として受け継がれています。

現代アーティストがオマージュした例

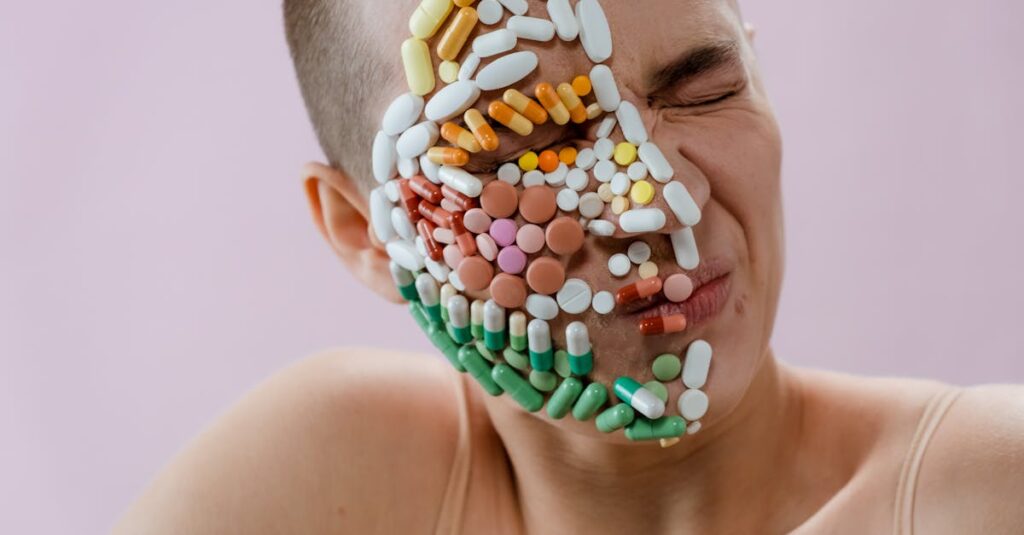

アルチンボルドのスタイルは、現代アーティストたちによって繰り返しオマージュや引用されています。

たとえば、ポップアートの巨匠アンディ・ウォーホルや、ビジュアルアートを専門とする写真家たちも、モノの集合体で構成された顔というアイディアを再構築しています。

また、現代のグラフィックデザインや広告業界でも、アルチンボルド風の“構成顔”はよく使われます。

企業ロゴやポスター、プロモーションビジュアルにおいて、野菜や機械部品などを組み合わせて顔を作るという手法は、ユーモアとインパクトを兼ね備えた表現として定着しています。

さらに、デジタルアートの世界でも、AI技術や3Dモデリングを活用してアルチンボルド風の肖像画を生成する動きがあり、テクノロジーとアートの融合の象徴にもなっています。

教育・教材・メディアでの引用事例

アルチンボルドの作品は、アート教育や知育教材の分野でも頻繁に取り上げられています。

特に「何でできているかを当てよう」「顔の中にいくつのモノが隠れているか数えよう」といった観察力や想像力を養う教材として非常に有効です。

また、児童向けの図鑑やワークブック、美術館のワークショップなどでも人気があり、視覚的な驚きと知的好奇心を両立させる例として活用されています。

アートに苦手意識のある子どもや初心者にも、楽しく学べる入り口として親しまれています。

テレビ番組や教育系YouTubeチャンネルなどでも、「変な顔の絵の正体は?」といったクイズ形式のコンテンツとして紹介されることが多く、メディアを通じて広く認知が進んでいます。

SNS時代にも刺さるビジュアル表現

アルチンボルドの作品は、現代のSNS文化とも非常に相性が良い表現です。

ユーモラスで視覚的インパクトが強く、「見た瞬間にスクロールを止めさせる力」があるため、インスタグラムやPinterestなどのビジュアルSNSで頻繁に引用・投稿されています。

さらに、アルチンボルドのスタイルは「再現してみた」系コンテンツとの相性も抜群です。

実際に野菜やフルーツを使って顔を作るチャレンジがSNS上で流行し、#ArcimboldoChallengeのようなハッシュタグで多くの投稿がシェアされています。

このように、500年前の作品でありながら、現代の表現文化にも自然と溶け込んでおり、アルチンボルドのアートの普遍性と時代を超える魅力が証明されています。