アレクサンドル・カバネル(Alexandre Cabanel)は、19世紀フランス美術の代表的な画家であり、アカデミズム絵画を体現する存在として多くの評価を受けてきました。

特に《ヴィーナスの誕生》をはじめとする官能的で美しい作品群は、彼の名を広く知らしめ、今なお美術館における名作として鑑賞されています。

しかし、その作品には時代の変化とともに批判もつきまとうことがありました。

本記事では、カバネルの生涯と作品、さらには彼の美学が現代にどう受け継がれ、評価されているのかについて深く掘り下げていきます。

カバネルの芸術が持つ魅力と、時代を超えたその影響を再発見する旅へ、皆さんをお連れします。

「PR」カバネルとは何者か?19世紀アカデミズムを象徴した存在

モンペリエから始まった画家人生

アレクサンドル・カバネル(Alexandre Cabanel)は、1823年にフランス南部の都市モンペリエに生まれた。

豊かな自然と学術文化に囲まれたこの街は、若き芸術家にとって理想的なスタート地点となった。

カバネルは幼少期から絵画の才能を示し、14歳の時には地元の美術学校であるモンペリエ美術アカデミーに入学。

その後すぐに頭角を現し、若くして周囲の注目を集めることになる。

彼の作品に共通するのは、生まれつきの写実力に加え、古典主義に対する深い理解である。

当時のフランスでは、アカデミズム教育が美術界を支配しており、絵画は「国家的教養」としての役割を担っていた。

カバネルもこの潮流の中で育ち、伝統的なデッサン訓練、人体構造、古代彫刻の模写など、古典に忠実な技法を着実に身につけていく。

18歳でパリのエコール・デ・ボザール(国立美術学校)に進学した彼は、アングル派の影響を受けながらも、 すでに独自の美意識を発展させていた。

「理想化された美」の追求というテーマは、彼がモンペリエ時代に培った美学的感性と、パリでのアカデミズム教育が融合した結果といえる。

1845年には、最も権威ある若手芸術家の登竜門である「ローマ賞(Prix de Rome)」に入賞し、イタリアへ留学。

これは、彼の画家人生の転機であり、後の作風に決定的な影響を与えた。

ローマで彼は、ルネサンス絵画、バロック美術、古代彫刻などに深く触れ、その精神性と構築美を徹底的に吸収していった。

このように、モンペリエから始まったカバネルの画家人生は、地方都市から国際的な芸術舞台へと着実に階段を上る物語であり、 彼の作品の中にある「控えめな自信」や「揺るぎない美的信念」は、この地道な修練と学問によって形作られたものだった。

ローマ賞受賞と古典主義の継承

カバネルにとって「ローマ賞」の受賞は、名実ともにフランス芸術界で認められた瞬間だった。

この賞はエコール・デ・ボザールの中でも選りすぐりの学生にのみ与えられる最高の栄誉であり、受賞者は数年間ローマに留学し、古典芸術の源泉に触れる機会を得る。

彼が1845年にこの賞を獲得したことは、その実力と将来性が公式に認められた証である。

ローマ滞在中、カバネルはラファエロやミケランジェロのフレスコ画、古代彫刻群などに強く影響を受けた。

彼が目指したのは、「完璧な形態」を持つ身体の表現であり、そこに宿る精神性までをも伝えることだった。

その結果、彼の作品は写実性と理想美の融合という、19世紀アカデミズムの典型を体現するスタイルへと進化していった。

また、ローマ時代に描いた習作や人物画では、すでに後の代表作に通じる官能性や構図のバランスが見て取れる。

彼は単に古代の模倣をするのではなく、「古代に学び、現代の感性で再構成する」という態度を取っていた。

この姿勢こそが、アカデミズムにおける“正統な革新”であり、カバネルの成功を決定づける要素となった。

帰国後の彼は、アカデミー公認の画家としてサロンに作品を出品し続け、多くの受賞歴を重ねた。

古典主義に根ざした構成と主題選び、そして洗練された技巧は、審査員や皇帝ナポレオン3世の好みにも合致していた。

このように、ローマ賞受賞とそれに続くローマでの経験は、カバネルにとって技術・思想・名声のすべてを手にする飛躍台となったのである。

教育者としての影響力と功績

画家としての成功を収めたカバネルは、教育者としてもフランス美術界に多大な影響を与えた。

彼はエコール・デ・ボザールの教授に就任し、数多くの若手画家を指導した。

その中にはジャン=ジャック・エンネルやジョルジュ・ロシュグロースといった後のアカデミー派の中核を担う画家も含まれており、 彼の教育スタイルは次世代へと受け継がれていった。

カバネルの指導は、写実的な技術の鍛錬に加え、「主題の格調」「構図の均整」「理想美の追求」を重視するものであった。

学生たちは彼のデッサン技術や色彩感覚に強く影響を受け、アカデミズムの規範を身につけていった。

カバネルの下で育った世代は、単なる技術者ではなく「美とは何か」を問う思考力も併せ持っていた。

また、彼はサロンの審査員や審査委員長も務め、その審美眼と発言力により、美術界の方向性にも大きな影響を及ぼした。

この立場から、新たな芸術運動に対しては慎重であり、印象派の作品を拒絶するなど保守的な面もあったが、 それもまた「正統な美」の基準を守るという彼なりの使命感に基づいた行動だった。

カバネルの教育的功績は、単に弟子を育てたことにとどまらず、19世紀フランスにおける美術教育の制度そのものに対して深い影響を与えた。

アカデミーの規範が守られる一方で、それに対する反発も同時に生み出し、芸術の多様性が加速するという皮肉な効果もあった。

このように、カバネルは教育者としても「美の定義を築き、それを次世代に継承する」存在であり、 その影響は画布の中だけでなく、制度や思想の中にも確かに息づいているのである。

印象派との軋轢とその美術史的位置づけ

カバネルは、19世紀後半に勃興した印象派と鋭く対立した画家としても知られる。

彼が象徴するのは「制度化された美」であり、アカデミズムの中心人物として、サロンという国家的展覧会の審査権を持っていた。

それゆえ、モネやルノワールといった若手の革新派が台頭する際、最も大きな障壁として彼の存在があった。

印象派の画家たちは、瞬間の光や動きを捉えることを重視し、室内制作ではなく屋外での写生を行った。

彼らの描く世界は、リアルで私的であり、アカデミズムが理想とした「高尚な神話」や「歴史的テーマ」とは無縁であった。

カバネルにとってそれは「美術の堕落」にも映っただろう。

しかし、後世の美術史家たちは、単なる保守と革新の対立としてこの構図を捉えるのではなく、 「異なる美の価値観のせめぎ合い」として評価するようになっている。

カバネルは自らの立場を守りながらも、精緻な技術と形式の中に独自の美学を確立しており、 それは印象派とは別の方向性での「近代美術」の一端を担っていたと考えられる。

また、カバネルの作品は、今見ればむしろ抑制が効いていて静謐であり、 印象派のカジュアルな感覚とは異なる深い精神性を感じさせる。

このように、カバネルは“過去の遺物”として片付けるにはあまりにも完成度の高い画家であり、アカデミズムの最終到達点として歴史的に重要な存在である。

印象派の登場が「新しさ」を象徴するならば、カバネルは「伝統の完成」を体現した人物といえる。

それゆえ彼の名前は、美術史において「ある時代の美の極限」として語られ続けている。

カバネルの絵画世界を彩る5つの代表作

《ヴィーナスの誕生》|官能と品格の両立

カバネルの代表作として最も有名なのが、1863年のサロンに出品された《ヴィーナスの誕生》である。

この作品は、美と愛の女神ヴィーナスが波間に横たわる姿を描いており、官能的でありながら上品さを兼ね備えた描写が特徴。

彼女の目は閉じられ、静謐な時間の中に身を委ねるような構図は、観る者の感性に深く訴えかける。

色彩は柔らかなパステル調で統一され、肌の透明感、波の穏やかさ、背景の天使たちの配置など、すべてが完璧に調和している。

ナポレオン3世がこの絵を購入したことでも知られ、カバネルの名を不動のものとした。

アカデミズム絵画の最高峰とも言える作品であり、「美と官能の理想形」として今なお語り継がれている。

《堕天使》|精神と肉体の葛藤を描く名作

《堕天使(L’Ange déchu)》は、1868年に描かれたカバネルのもう一つの傑作である。

この作品は、天から追放された堕天使ルシファーの姿を描いており、絶望と怒り、孤独と高慢が混在した表情が印象的。

彼は岩に座り込み、顔を片腕で隠しながらも、鋭く光るもう一方の目が観る者を射抜く。

この作品の魅力は、肉体の美しさと内面の複雑な感情が共存している点にある。

筋肉の張りや光の反射による立体感が見事に描かれており、まさに古典彫刻のような迫力を持つ。

同時に、彼の沈黙は言葉以上に多くを語り、「堕ちた存在」の哀しみと誇りを雄弁に物語っている。

《フェードラ》|悲劇のヒロインに宿る気品

ギリシャ悲劇に登場する女性フェードラを描いた《Phèdre》もまた、カバネルの傑作である。

禁じられた愛に苦しみ、絶望に沈む姿を描いたこの作品は、劇的でありながらも静謐な印象を与える。

フェードラは白い衣をまとい、顔を青白くし、哀しみに満ちた表情でベッドに座る。

彼女の手は力なく垂れ、視線は虚空を見つめている。

ここに描かれているのは「感情の爆発」ではなく、「感情の沈殿」であり、それが逆に深い共感を呼ぶ。

構図は均整が取れており、背景の暗がりとフェードラの白が強いコントラストを生む。

この色調の対比が、彼女の内面の苦悩をより鮮明に浮かび上がらせている。

《アルチュール王の死》|叙事詩的構図の完成

《La Mort du roi Arthur(アルチュール王の死)》は、アーサー王伝説を題材とした歴史画である。

カバネルはこの作品で、壮大な叙事詩的構図と、英雄の最期という重厚なテーマに挑戦している。

瀕死のアルチュール王は、戦場の中央に横たわり、周囲には騎士たちが集まり崩れ落ちている。

空は赤く染まり、背景には遠く戦の煙が漂っている。

英雄の死を描くことで、カバネルは「美の終焉」あるいは「理想の崩壊」といった哲学的な問いも示している。

この作品は単なる歴史画にとどまらず、「人間の儚さ」と「栄光の代償」を観る者に投げかける深いメッセージを内包している。

《エコー》|ギリシャ神話の再構築としての挑戦

《Écho》は、ギリシャ神話に登場するニンフ・エコーを描いた作品である。

彼女は愛したナルキッソスに拒絶され、山奥でその声だけが残るという悲劇的な運命をたどる。

カバネルはこの物語を、物語性よりも感情の象徴として描いた。 エコーは岩場に佇み、風に髪をなびかせ、空を見上げる。

その姿には「声なき叫び」「存在の希薄化」というテーマが投影され、静かに心を揺さぶる。

柔らかな色彩と、空間の広がりを感じさせる構図は、鑑賞者に孤独と余韻を感じさせる仕上がりとなっている。

エコーという存在を通して、カバネルは“語られぬ感情”を描き出すことに成功している。

カバネル絵画の特徴とは?美の形式化と理想化の美学

神話と寓意をテーマに選んだ理由

カバネルが好んで描いたテーマの多くは、神話や寓意、宗教、歴史に基づいた「高尚な物語」であった。

19世紀のアカデミズムにおいては、芸術とは教育的・倫理的・精神的価値を持つべきとされ、 主題には「高貴な内容」が求められた。

その中でカバネルは、神話の女神や英雄、聖書の登場人物といった題材を通じて、理想化された人物像や精神性を描き出した。

これらの主題は、裸体表現や感情描写を正当化するための文脈としても機能した。

たとえば《ヴィーナスの誕生》のように、裸婦を描いていてもそれが神話的存在であれば「芸術的表現」として許容される。

つまりカバネルにとって神話や寓意は、感情や官能を“芸術”という枠に包み込む装置でもあった。

このアプローチにより、彼の作品は一貫して「品格ある美」を保ち、同時代の保守層や権威層からも支持された。

神話や寓意は時代を越えて普遍性を持つため、彼の絵は時代の制約に縛られずに語り継がれることとなる。

裸婦表現とアカデミズムの道徳性

カバネルの絵画において裸体表現は、単なる官能の対象ではなく、高度に形式化された「美の探求」の手段であった。

アカデミズムでは、裸体は最も高尚な主題とされ、それを描くことは芸術家の技術と知性の証明と見なされた。

カバネルはこの伝統に則り、裸体を科学的かつ理想的に描き出すことに徹した。

《ヴィーナスの誕生》における裸体は、その典型である。

肉体の柔らかさ、肌の透明感、光のあたり方までもが緻密に計算されており、単なるモデルではなく「理想化された存在」として再構築されている。

そこにあるのは「見る快楽」ではなく、「見るべき形式」への昇華であり、官能性はあくまで副次的な要素にとどまっている。

また、アカデミズムの道徳観からすれば、裸体の描写には正当な物語背景が必要であった。

神話、宗教、歴史といった文脈に基づく裸体は、観る者に教育的・文化的価値を提供するものとされた。

カバネルはこの基準を正確に理解し、自らの絵画にそれを巧みに取り込んだ。

彼の描く裸体は常に“物語を持った身体”であり、社会的な許容の枠内に収まりつつも、観る者に静かな感動と余韻を残す。

このバランス感覚こそが、彼の作品に漂う「高貴な官能」の源泉となっている。

カバネルはなぜ批判されたのか?理想美の限界と近代の波

「過度に美しすぎる」とされた理由

カバネルの作品は、そのあまりの完成度と理想化された美しさゆえに、同時代の一部から「過度に美的で退屈」と批判されることがあった。

彼の描く裸体や表情は、あまりにも整いすぎており、人間的な弱さや混沌が欠如していると見なされたのである。

特に印象派や写実主義の画家たちにとって、カバネルの作品は「現実から目を背けた芸術」と映った。

彼らは自然の中の一瞬を捉え、人間の生々しい感情や日常の光景を重視したが、 カバネルはあくまで理想と美の追求に徹していた。

その結果、批評家の中には「サロンの装飾芸術」「貴族趣味に過ぎない」といった辛辣な評価を下す者もいた。

しかし、その批判の裏には「嫉妬」と「価値観の違い」も見え隠れする。

カバネルの技巧は一流であり、構図や色彩の設計力、人物の造形は誰しもが認める水準だったからだ。

それゆえに、カバネルの絵は“完成されすぎたがゆえに人間臭さを排した芸術”として一部から距離を置かれる存在になった。

印象派台頭による価値観の変化

19世紀後半、フランス芸術界において印象派が台頭すると、美の価値基準は劇的に変化していった。

モネ、マネ、ルノワールらが主導したこの新しい潮流は、サロンの権威やアカデミズムの形式美に対して、強い批判と挑戦を投げかけた。

印象派は、現実の光と色彩の瞬間をとらえることを主眼とし、構図やデッサンの厳密さよりも、視覚的な印象の再現を重視した。

こうした価値観は、「理想の美」を追求し、完璧な人体や構図を描くカバネルの手法とは真逆のアプローチであり、 次第に観衆や評論家たちの関心は印象派へと移っていった。

また、当時の社会構造も影響していた。

市民階級の台頭や民主化の進展により、芸術はより大衆的で現実に根ざしたテーマを求められるようになる。

貴族趣味や神話的題材は「時代遅れ」とされ、カバネルのような画家は「旧体制の象徴」として排除される傾向が強まった。

結果として、カバネルの芸術は保守的であるがゆえに急速に時代の主流から外れ、 一時は「過去の遺物」のように扱われるようになる。

この価値観のシフトは、芸術における「美とは何か?」という問いを深める契機ともなった。

サロン制度の変容とカバネルの位置づけ

カバネルはサロン制度の中で絶大な影響力を持つ存在であり、アカデミー・デ・ボザールの会員として美術界の中心に君臨していた。

彼は多くの若手芸術家の審査員を務め、その評価が画家の将来を左右するほどの重みを持っていた。

このような立場ゆえに、カバネルは「芸術の権威」としての役割を担う一方で、時代の変化に抗う象徴的な存在ともなった。

19世紀末にかけてサロン制度は次第にその影響力を失い、公式審査を経ない独立展や個人展の台頭が進む。

印象派やアヴァンギャルドの作家たちは、サロンに見切りをつけ、自らの表現の自由を求める動きへと移行していった。

カバネルはこうした潮流の中でもサロンの伝統を守り続けたが、その姿勢が逆に時代錯誤とみなされることもあった。

また、「若い才能を閉じ込める存在」として批判されることもあり、彼の評価は二極化していく。

一方で、彼が若手に技術を徹底して教え、芸術の規範を守ろうとした姿勢は、現在では再評価の対象にもなっている。

このようにして、サロン制度の変容とともにカバネルの位置づけもまた揺れ動き、「伝統を守る守護者」であり「時代に取り残された巨匠」でもあるという二重の評価を受けることとなった。

再評価の兆しと現代からの視点

20世紀後半から21世紀にかけて、アカデミズム美術への再評価の機運が高まる中、カバネルの芸術も再び注目を集めるようになった。

現代の美術史では、印象派やモダニズムが「革新」として語られる一方で、アカデミズムはしばしば「旧弊」として扱われてきた。

しかし近年では、美術の多様性を尊重する観点から、カバネルのような技巧派画家の功績が再び光を浴びつつある。

特に、美術館や大学では「美の形式」や「構図の緻密さ」に対する教育的観点からカバネルの作品が教材として採用されることが増えている。

また、彼の絵画に見る「理想美」や「静的構成」は、現代のCGアートやファンタジー系イラストにも影響を与えており、 若い世代のクリエイターからも再評価されつつある。

さらに、フェミニズムやポストコロニアルといった視点から見ても、カバネルの描く女性像や神話表現には批判と再解釈の余地があり、 そうした議論も彼の作品の意味をより多面的に浮かび上がらせている。

つまり、カバネルは「過去の巨匠」から「対話の対象」へと変わりつつある。

一度は時代の波に埋もれかけたその芸術は、いま改めて問い直され、観る者の視点によって新たな命を吹き込まれているのである。

所蔵館と現在の鑑賞方法(ルーヴル?オルセー?)

カバネル作品の主な所蔵美術館

アレクサンドル・カバネルの作品は、現在フランスを中心に世界各地の美術館に所蔵されている。

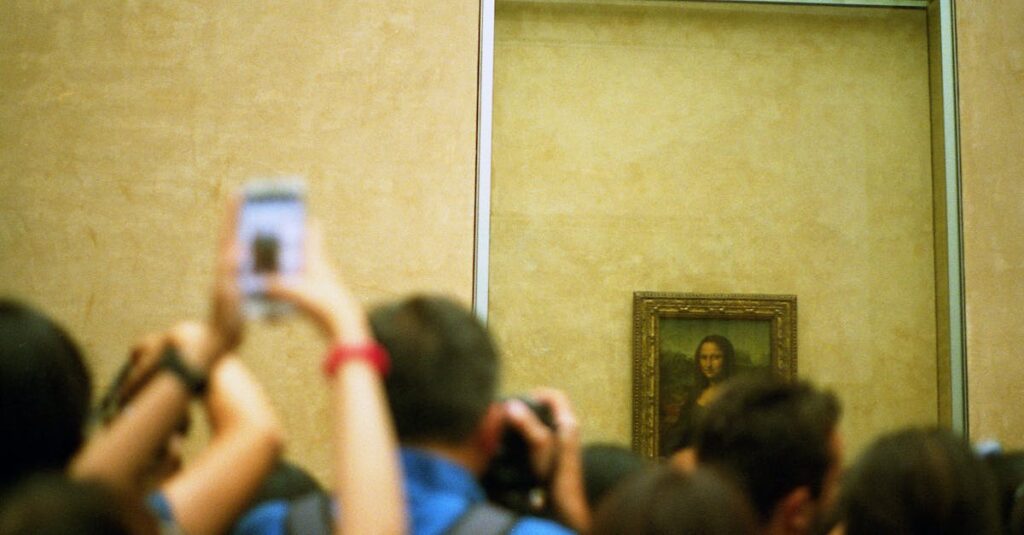

とりわけ彼の名を広く知らしめた《ヴィーナスの誕生》は、現在パリのオルセー美術館に収蔵されており、常設展示の目玉の一つとなっている。

この作品はオルセー美術館の19世紀美術セクションにおいて、アカデミズム絵画の代表例として位置づけられ、印象派の展示空間と対比的に配置されている点も興味深い。

また、《堕天使》《フェードラ》《エコー》なども、ルーヴル美術館やモンペリエ美術館、ボルドー美術館、その他ヨーロッパ各地の公共コレクションに収蔵されており、 その影響力と知名度は現在も確かなものである。

加えて、アメリカのメトロポリタン美術館やシカゴ美術館などでもカバネルの作品が収蔵されており、彼の評価がフランス国内にとどまらず国際的であることを示している。

オルセー美術館での展示状況と見どころ

オルセー美術館では、カバネルの《ヴィーナスの誕生》が特に高い注目を集めており、訪れる人々の多くがこの作品の前で足を止める。

展示室は自然光が差し込むよう設計されており、絵画の柔らかな色調や細やかな筆致を生で感じることができる。

また、作品の背景にある歴史や神話的要素についても、キャプションやデジタルガイドによって詳しく解説されている。

アカデミズム絵画と印象派絵画を比較する構成も、展示全体の魅力を高めている。

たとえば、カバネルの作品とモネやマネの作品が同じフロアに並ぶことで、芸術表現の価値観の違いを視覚的に理解することが可能になる。

オルセーでは定期的にテーマ展示も行われており、アカデミズム再評価の文脈で特集されることもある。

展示スペースには座席も用意されており、じっくりと鑑賞する時間を確保できる。

写真撮影は条件付きで可能だが、フラッシュ使用は禁止されている点に注意が必要である。

オンライン鑑賞の進化と広がり

近年では、美術館のデジタル化が進む中で、カバネルの作品もオンラインで鑑賞できる機会が増えている。

特にオルセー美術館やルーヴル美術館は、高解像度画像と詳細解説付きのアーカイブをウェブ上に公開しており、 自宅にいながらカバネルの筆致や構図を拡大して観察することが可能になっている。

Google Arts & Cultureなどのプラットフォームでも、カバネルの代表作が閲覧できる。

これにより、物理的な距離や時間の制約を超えて、世界中の人々が彼の芸術に触れることができるようになった。

また、教育機関ではこれらの資料を活用して、美術史の授業や研究活動が行われており、カバネルの再評価にも貢献している。

さらに、VRやAR技術を用いた美術館体験も一部で始まっており、作品の前に立っているかのような臨場感でカバネルの世界を味わえるサービスも登場している。

これにより、今後はデジタル空間における芸術鑑賞の在り方も大きく変わっていくことが期待される。

カバネル作品を巡る現地ツアーと美術館企画

パリを訪れる芸術愛好家にとって、カバネル作品を巡る美術館ツアーは非常に人気のあるテーマとなっている。

オルセー美術館を中心に、ルーヴルやプティ・パレなど、彼の作品が所蔵されている施設を訪れるコースが多く企画されている。

特に専門ガイドによるツアーでは、カバネルが活躍した時代背景やアカデミズムの美学、同時代の画家との関係などが詳細に解説されるため、作品に対する理解が格段に深まる。

また、展覧会の時期に合わせた特別企画や講演会が開催されることもあり、美術館を単に訪れる以上の体験が提供されている。

近年では、フランス国外でもカバネルの回顧展が開催されており、その都度現地の美術館や観光局が連携した文化イベントが企画される。

このような動きは、彼の芸術が国際的な関心を集め続けている証左でもある。

まとめ:カバネルの美と評価は今なお生きている

アカデミズムの粋としてのカバネル

アレクサンドル・カバネルは、19世紀アカデミズム絵画の精華を体現した画家である。

彼の作品には、形式美と理想美への徹底したこだわりがあり、それが同時代に高く評価される一方で、時代の変化とともに批判も浴びた。

だが、その緻密な描写力、構図の設計美、物語性の高さは今なお見る者を魅了する。 現代においてカバネルを評価するということは、「美の基準は常に揺れ動くものである」という事実を再認識する行為でもある。

アカデミズムの規範性を象徴した彼の作品は、今日の視点からはむしろ「完璧な形式への挑戦」として再評価されつつある。

近代以降の価値観との対話

カバネルの芸術が持つ意味は、印象派以降の「新しさを尊ぶ価値観」との対話によって、より鮮明になる。 彼の作品が批判された背景には、単に時代遅れというだけではなく、芸術の定義そのものを問い直す機運があった。 たとえば《ヴィーナスの誕生》に見られる理想化された美は、現代の視点から見るとジェンダー観や身体性への問いを引き起こす契機にもなる。 また、《堕天使》の持つ内省的な視線は、ポストモダン的な孤独や精神性と響き合う。 こうした読み替えが可能であること自体が、カバネルの作品が今なお“生きている”証である。

現代クリエイターへの影響

現代のアートやデジタルクリエイティブの世界においても、カバネルの影響は確実に存在している。

特にファンタジーアートやゲームデザインにおける理想美の造形、神話的世界観、構図の重厚感などは、彼の作品の系譜を感じさせるものが多い。

また、イラストレーションや映像制作の分野では、アカデミズム的なデッサン力や人物表現が改めて重視されており、

カバネルの技巧はロールモデルとして参照されることもある。

加えて、アート系YouTuberや美術教育コンテンツなどでは、彼の絵画を教材として扱うケースが増えており、 「美術史の中の巨匠」としてだけでなく、現代的なクリエイティブの源泉として活用されている。

カバネルを学ぶことの意義

カバネルを学ぶことは、美術の多様性と変化、そして「美とは何か」という問いへの深い理解につながる。

アカデミズムの黄金時代に君臨した彼の作品は、一見すると現代的な価値観とは距離があるように見えるかもしれない。

しかし、その背景や社会的文脈、技巧の高さ、表現の緻密さに触れることで、「過去を理解することが、今を考える手がかりになる」ことを実感できる。

芸術とは時代の鏡であり、同時に未来への問いでもある。

カバネルの作品を通して、美とは何か、感性とは何かを考えることは、 今日の私たちにとっても決して無関係ではない。

今なお美術館に展示され、多くの人々を魅了し続ける彼の絵画は、その存在自体が芸術の生命力を証明している。