黄金の輝きと緻密な装飾、そして人間味あふれる物語性――。グスタフ・クリムトは19世紀末ウィーンを代表する画家として、今も世界中の人々を魅了し続けています。『接吻』や『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像Ⅰ』など、誰もが一度は目にしたことのある名画の背後には、時代背景や画家自身の人生が色濃く刻まれています。本記事では、クリムトの生涯から代表作の見どころ、美術館での鑑賞のヒントまでを初心者にもわかりやすく紹介します。これを読めば、クリムトの世界が一層鮮やかに感じられるはずです。

クリムト画家の魅力は黄金の輝きと人間味あふれる物語

グスタフ・クリムトという名前を聞くと、多くの人が思い浮かべるのは、まばゆいほどの金色に包まれた絵画ではないでしょうか。代表作『接吻』に象徴される黄金の輝きは、単なる装飾ではなく、愛や生命の尊さを象徴する重要な要素です。しかし、クリムトの魅力はそれだけにとどまりません。彼の作品は、美しい色彩と緻密な構図、そして女性像を通して描かれる深い感情や物語性に満ちています。そこには、時代背景や自身の人生経験を反映した人間的な温かみと、時に挑発的なテーマが同居しています。

クリムトは19世紀末から20世紀初頭にかけて、ウィーンの美術界で革新をもたらした画家です。美術史においては「ウィーン分離派」の中心人物として知られ、伝統的なアカデミズム絵画の枠を超えた、新しい芸術表現を追求しました。その結果、彼の作品は鮮やかな色彩や幾何学的なパターン、そして大胆な構図で構成され、見る者に強烈な印象を与えます。一見すると豪華絢爛な装飾画のように感じられますが、その背後には人間の欲望、愛、死、再生といった普遍的なテーマが隠されており、単なる美の追求にとどまらない深みを持っています。

特に注目すべきは、彼が描く女性像の多様性です。クリムトの女性は、官能的でありながらも神秘的、時には力強く、時には、はかなさを漂わせています。これは、彼が生涯を通して多くの女性モデルやミューズと交流し、その魅力や人生を丁寧に観察してきたことと深く関係しています。彼は女性を理想化するだけでなく、その内面の感情や複雑さまでをも画面に刻み込みました。そのため、作品を見つめると、ただ美しいだけではない、人間としてのリアリティを感じ取ることができます。

また、クリムトの魅力は、作品の背後にあるストーリーを知ることでさらに輝きを増します。例えば、依頼主やモデルとの関係性、時代の社会的空気、制作過程でのエピソードなどを知ると、絵画は単なる「視覚的な美」から「物語を語る一枚」へと変わります。初心者の方でも、作品の背景や象徴に目を向けるだけで、鑑賞の楽しみは何倍にも広がるでしょう。

つまり、クリムトの魅力とは、黄金の輝きに包まれた表面的な豪華さと、そこに込められた人間的で普遍的な物語性の融合にあります。本記事では、彼の生涯や代表作を通して、その魅力をさらに掘り下げ、初心者の方でも理解しやすく、かつ感動できるガイドをお届けします。

クリムト画家の生涯と時代背景からひも解く魅力

グスタフ・クリムトは1862年、オーストリア帝国時代のウィーン郊外に生まれました。父は金細工職人、母は音楽愛好家という家庭で育ち、幼い頃から芸術的な環境に恵まれていました。少年期のクリムトは写実的なデッサン力に優れ、14歳でウィーン工芸美術学校に入学します。そこで装飾美術や建築装飾の技術を学び、初期は伝統的な歴史画や天井画の制作に携わりました。この頃の作品はまだ古典的で、後年の黄金様式とは大きく異なりますが、精緻な描写力はすでに顕著でした。

19世紀末のウィーンは「世紀末ウィーン」と呼ばれる文化の爛熟期でした。科学、哲学、音楽、美術などあらゆる分野で新しい思想や表現が生まれ、同時に帝国の衰退や社会不安も広がっていました。芸術の世界では、保守的なアカデミズム絵画が主流であり、若い画家たちは新しい表現の場を求めていました。クリムトもその一人で、1897年に同じ志を持つ仲間とともに「ウィーン分離派」を結成。これは従来の美術界から独立し、自由な創作を行うための芸術運動で、彼はその初代会長を務めました。この活動が、クリムトの画風を革新へと導く大きな転機となります。

分離派時代のクリムトは、古典的な写実表現から離れ、装飾性と象徴性を強めた作風へと移行していきます。その背景には、日本美術やビザンティン美術からの影響があります。特にビザンティンのモザイク画に見られる金色の輝きは、後の「黄金様式」確立に大きな役割を果たしました。また、彼は女性の肖像を中心に、人間の愛や性、死といった普遍的なテーマを大胆に描くようになります。こうした作品は高い評価を受ける一方で、当時の保守的な社会からは「過激すぎる」と批判されることも少なくありませんでした。

クリムトの人生には、多くの女性との関係が深く関わっています。彼は結婚こそしなかったものの、複数のミューズやモデルとの間に交流を持ち、その感情や関係性が作品に色濃く反映されています。有名なモデルであり依頼主でもあったアデーレ・ブロッホ=バウアーとの肖像画は、金箔をふんだんに用いた最高傑作の一つとして今も語り継がれています。また、彼は風景画も数多く手がけ、アトリエの外で自然を描くことで、装飾的な画面構成と写実的な観察眼を融合させました。

1918年、クリムトは脳卒中で急逝します。享年55歳。第一次世界大戦末期の混乱の中、彼の葬儀は質素に行われましたが、その芸術的遺産は後世に強い影響を与え続けています。クリムトの生涯は、激動の時代を背景に、伝統から革新へ、そして装飾と象徴の融合という独自の芸術を築き上げた物語そのものでした。彼の人生を知ることで、作品の一枚一枚に込められた情熱と思想が、より鮮やかに浮かび上がってくるのです。

初心者必見!クリムト画家の代表作と見どころ解説

クリムトの魅力を知るうえで欠かせないのが、彼が残した数々の代表作です。豪華絢爛な黄金様式から、象徴的なモチーフ、繊細な色彩表現まで、その幅広い作風は初心者でも十分に楽しむことができます。ここでは、特に有名で美術館巡りの際にも見逃せない作品を5点取り上げ、それぞれの見どころや背景を解説します。

『接吻(1907–1908年)』

クリムトの代名詞ともいえる作品で、黄金様式の完成形と評されます。男女が抱き合い、金色に輝く装飾パターンが二人を包み込む構図は、愛と官能、永遠性を象徴しています。男性側の直線的な模様と女性側の曲線的な模様の対比は、性別や性質の違いを示す一方で、抱擁によって一体化する調和を表現しています。背景がほぼ平面的であるため、二人の姿が浮かび上がるような視覚効果を生んでいます。

『ユディトⅠ(1901年)』

旧約聖書のヒロイン「ユディト」が敵将ホロフェルネスを討った直後を描いた作品。クリムトはこの場面を血なまぐさい戦闘ではなく、妖艶な女性の勝利として表現しました。金箔の背景と黒髪のコントラストが、官能と恐怖の入り混じった空気を生み出しています。視線の強さや半開きの唇が観る者を挑発し、女性の力強さと危うさを同時に感じさせます。

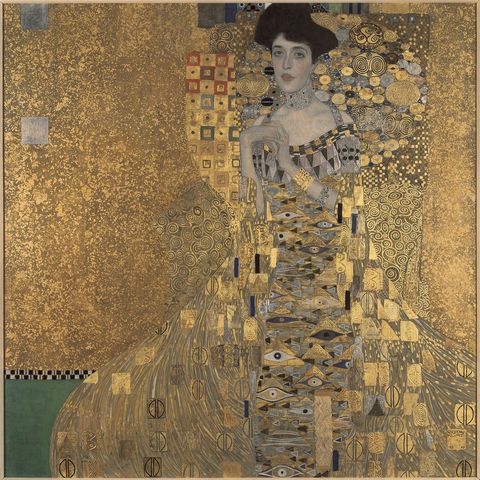

『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像Ⅰ(1907年)』

ウィーンの上流階級女性アデーレを描いた傑作で、「黄金のアデーレ」とも呼ばれます。背景から衣装に至るまで金箔と幾何学模様が施され、人物はまるで黄金の世界に溶け込むようです。彼女の表情は静かで知的、そしてわずかに憂いを帯び、観る者に解釈の余地を与えます。2015年には映画『黄金のアデーレ 名画の帰還』でも取り上げられ、その波乱の所有権争いの物語が広く知られるようになりました。

『生命の樹(1905–1909年)』

渦巻く枝と黄金色の幹を持つ象徴的な樹木が画面全体を覆う作品。生命力、成長、そして永遠の循環を表すモチーフとして用いられています。幾何学模様や動物、人物が散りばめられ、見るたびに新しい発見があります。壁画として制作されたため、実物は空間全体を包み込む迫力があり、再現画像やポスターでは味わえないスケール感が魅力です。

『ベートーヴェン・フリーズ(1902年)』

音楽と美術の融合を目指した壮大な壁画で、全長34メートルにも及びます。ベートーヴェンの交響曲第九番「歓喜の歌」を視覚的に表現し、人類の苦悩、勝利、歓喜へと至る物語を描いています。人間の弱さや欲望を象徴する怪物たちと、それを乗り越えて到達する愛の世界が、クリムトならではの装飾性と象徴性で描かれています。

これらの作品はいずれも、色彩、構図、モチーフに深い意味が込められており、背景や象徴を理解することでより一層楽しむことができます。初心者の方は、まずは代表作をじっくり眺め、次第にその細部や技法、時代背景へと関心を広げていくと、クリムトの世界がより鮮明に見えてくるでしょう。

クリムト画家を知れば美術館巡りがもっと楽しくなる

クリムトの作品を単に「美しい絵」として鑑賞するだけでも十分に魅力は感じられますが、その背景や象徴を理解すれば、美術館巡りの体験は格段に豊かになります。特に彼の作品は、装飾的な美しさの裏に多くの物語やメッセージが隠されているため、知識を持って鑑賞することで、一枚の絵がまるで新しい世界への扉のように感じられるでしょう。

例えば、代表作『接吻』を事前に知ってから展示室で対面すると、単なる黄金の輝きだけでなく、男女の模様の違いが意味する象徴性や、背景の抽象的な空間が生み出す浮遊感に気づけます。『ユディトⅠ』では、彼女の視線や表情が「勝利」と「危うさ」の間を揺れ動く心理を表していることがわかり、より深い感情移入が可能になります。このように、事前に作品や画家の背景を学ぶことで、展示室での体験はより立体的かつ没入感のあるものになるのです。

さらに、クリムトをきっかけに他の画家や時代にも興味が広がります。彼の黄金様式は、同時代の象徴主義やアール・ヌーヴォーと深く関わっており、アルフォンス・ミュシャやエゴン・シーレといった画家との比較も面白い視点です。また、日本美術やビザンティン美術が彼の作風に与えた影響を知ることで、国や文化を超えた芸術の交流という大きな流れも見えてきます。こうした視点を持って美術館を訪れれば、クリムトだけでなく、展示されている他の作品にも新たな発見が生まれるでしょう。

現地での鑑賞ポイントとしては、まず距離を変えて作品を見ることが挙げられます。遠くからは構図全体と色彩の調和を楽しみ、近づけば金箔の細やかな質感や筆の運び、パターンの緻密さを観察できます。また、照明や展示空間の演出も重要で、特に金箔を多用した作品は光の当たり方によって表情を変えるため、見る位置や角度を変えることで何度でも新しい魅力を感じられます。

最後に、クリムトの作品は「美しさ」と「人間らしさ」が共存している点が最大の魅力です。華やかな装飾に惹かれた後、その奥にある感情や物語を知ることで、作品はただの視覚的体験から、心に残る感動へと変わります。美術館巡りは、単なる観光や娯楽ではなく、自分の感性を磨き、世界観を広げる貴重な機会です。クリムトを知ることは、その第一歩として最適でしょう。彼の絵をきっかけに、美術の世界へ一歩踏み出してみてください。