赤子

『赤子(揺り籠)』は、グスタフ・クリムトが1917〜1918年頃に制作した晩年の作品です。揺り籠の中で眠る赤子を、花柄や装飾的な布に包み込むように描いており、背景から布地まで鮮やかな色彩と模様で埋め尽くされています。人物描写の柔らかさと、装飾的なパターンの対比が印象的で、生命の誕生や母性への賛歌とも解釈される作品です。クリムト特有の黄金様式は控えめですが、豊かな色彩と親密なテーマが際立ち、温かみと安らぎを感じさせます。

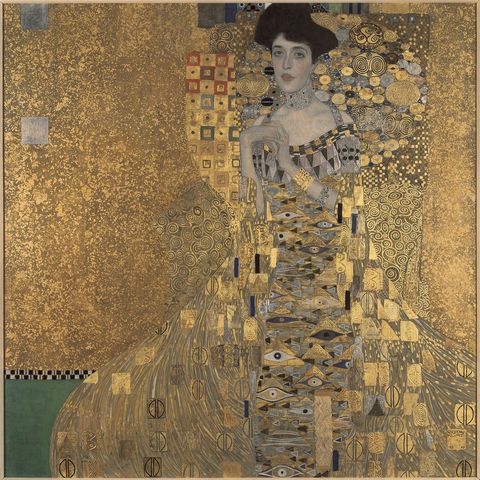

アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像 I

『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像 I』(1907年)は、グスタフ・クリムトの黄金様式を代表する傑作で、モデルはウィーンの裕福な実業家の妻アデーレ・ブロッホ=バウアーです。背景から衣服に至るまで金箔と幾何学模様が施され、人物はまるで黄金の世界に溶け込むように描かれています。静かで知的な表情の奥には複雑な感情が漂い、観る者にさまざまな解釈を促します。長らくナチスによって没収されていましたが、後に返還され、美術史上でも文化的・歴史的に重要な作品として知られています。

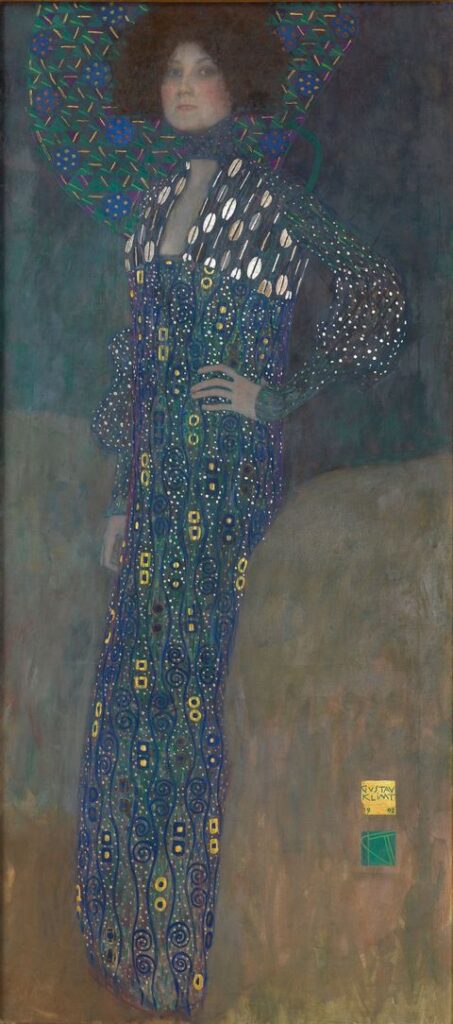

エミーリエ・フレーゲの肖像

『エミーリエ・フレーゲの肖像』(1902年)は、グスタフ・クリムトの生涯の伴侶であり、著名なファッションデザイナーでもあったエミーリエ・フレーゲを描いた作品です。彼女はクリムトの創作活動に深く関わり、モードと美術の架け橋となる存在でした。本作では、長身の彼女が流れるような装飾的ドレスをまとい、背景と一体化するように描かれています。金箔は使われていないものの、色彩とパターンが融合した構図はクリムト特有の装飾性を示し、モデルへの親密な眼差しと尊敬が感じられる肖像画です。

乙女たち

『乙女たち』(1913年)は、グスタフ・クリムトの中期から晩年にかけての代表作の一つで、6人の若い女性が絡み合うように配された幻想的な構図が特徴です。彼女たちは鮮やかな花柄や幾何学模様の布に包まれ、夢の中のような柔らかな空間に浮かんでいます。人物同士の親密さや、少女から大人へと移ろう一瞬の輝きがテーマとされ、生命の循環や官能美を感じさせます。クリムト特有の装飾性と鮮やかな色彩が融合し、見る者を華やかな夢幻の世界へ誘う作品です。

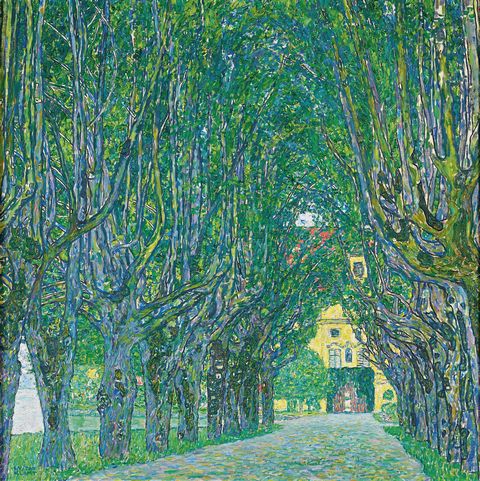

カンマー城庭園の並木道

『カンマー城庭園の並木道』(1912年頃)は、グスタフ・クリムトが風景画家としての才能を発揮した作品の一つです。オーストリア・アッター湖畔にあるカンマー城の庭園を題材に、真っ直ぐ伸びる並木道を正面から捉えています。画面いっぱいに広がる緑の葉と木立は点描的に描かれ、奥行きを感じさせる遠近法と装飾的パターンが融合しています。黄金様式とは異なり、自然そのものの色彩美と静謐な雰囲気が際立ち、クリムトの多彩な表現力を示す風景画です。

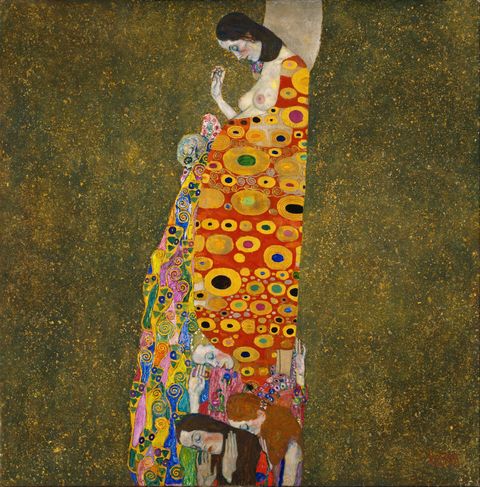

希望II

『希望 II』(1907–1908年)は、妊娠した女性を中央に描き、その周囲に死や不安を象徴する骸骨や人物を配した、クリムトの象徴主義的傑作です。主題は「生命」と「死」の対比であり、中央の女性は色鮮やかな模様のドレスをまとい、生命の神秘と力強さを体現しています。一方で背景には暗い色調と不気味なモチーフが潜み、喜びと不安が同居する人間の存在の二面性を表現しています。黄金様式の装飾性と深い哲学的テーマが融合した、見る者に強い印象を残す作品です。

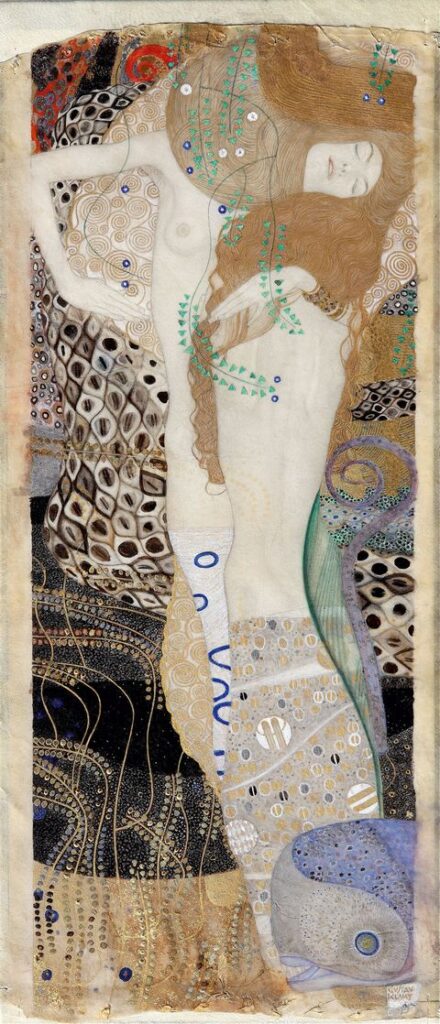

水蛇 I

『水蛇 I』(1904–1907年頃)は、グスタフ・クリムトが女性の官能美と幻想的な世界を融合させた作品です。水中を漂うように描かれた女性たちは、柔らかな曲線と透き通るような肌で表現され、周囲には色鮮やかな水草や装飾的パターンが広がります。流れるような構図と細密な装飾が相まって、水中の静謐さと官能的な雰囲気が漂います。日本美術やアール・ヌーヴォーの影響も感じられ、クリムトの装飾性と象徴性が際立つ幻想的な名作です。

生と死

『生と死』(1910–1915年)は、グスタフ・クリムトが生命の輝きと死の存在を対比的に描いた象徴的作品です。画面左には骸骨を抱えた「死」が黒と灰色のモチーフで表され、右側には色鮮やかな衣装に身を包んだ男女や子どもが寄り添う「生」の群像が描かれています。装飾的パターンと鮮烈な色彩の対比によって、死の不可避性と生の喜びが強調され、人生の儚さと尊さを同時に感じさせます。クリムト晩年の哲学的テーマと装飾美が融合した代表作です。

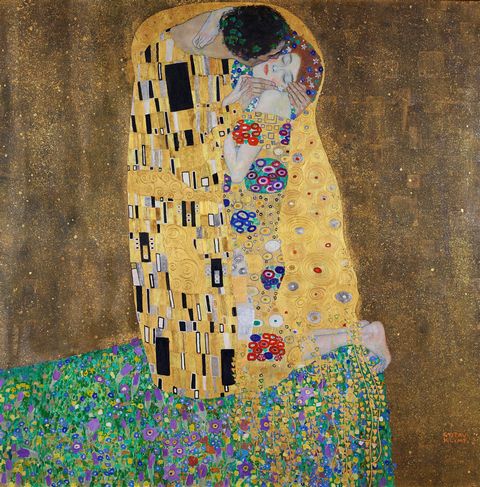

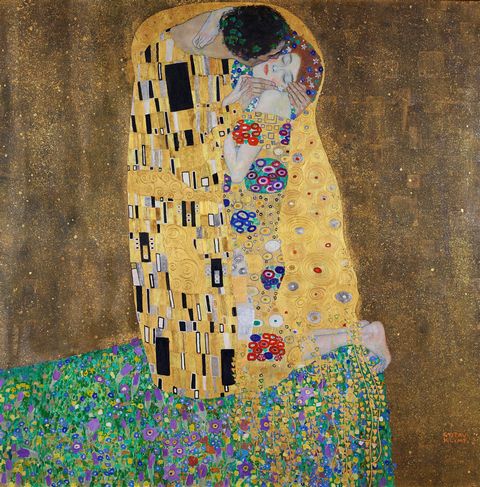

接吻

『接吻』(1907–1908年)は、グスタフ・クリムトの黄金様式を代表する傑作で、愛と官能を象徴的に描いた作品です。金箔をふんだんに用いた背景と衣装は、ビザンティン美術やアール・ヌーヴォーの影響を受けた華やかな装飾で彩られています。男女は抱き合い、男性の直線的な模様と女性の曲線的な模様が対比を成しながら調和し、一体化した愛の象徴として表現されています。背景の抽象的な空間が二人を浮かび上がらせ、永遠性と親密さを同時に感じさせる名画です。

セレーナ・レーデラーの肖像

『セレーナ・レーデラーの肖像』(1899年)は、グスタフ・クリムトがウィーン社交界の女性セレーナ・レーデラーを描いた初期の肖像画です。画面全体は淡く上品な色彩でまとめられ、彼女の知的で落ち着いた表情が印象的に描かれています。背景や衣装の装飾は控えめながらも、繊細な筆致と質感表現により高貴な雰囲気が漂います。後年の黄金様式のような華やかさはまだ見られませんが、人物の内面に迫る描写力と洗練された構図が、すでにクリムトの肖像画家としての才能を感じさせる作品です。

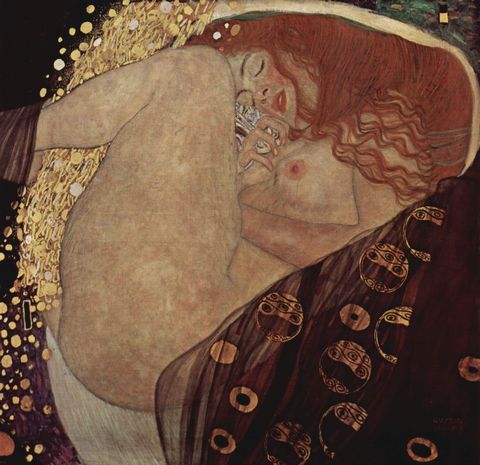

ダナエ

『ダナエ』(1907年頃)は、ギリシャ神話の王女ダナエを題材に、官能美と神話的象徴を融合させたグスタフ・クリムトの代表作です。物語では、ゼウスが黄金の雨となってダナエのもとを訪れ、彼女は受胎します。本作では、ダナエは膝を抱えて横たわり、金色の粒子が彼女の身体を包み込むように描かれています。深い紫と金色の対比、曲線的な構図、そして陶酔した表情が、官能と神秘を同時に感じさせます。クリムトの黄金様式と象徴主義が見事に融合した作品です。

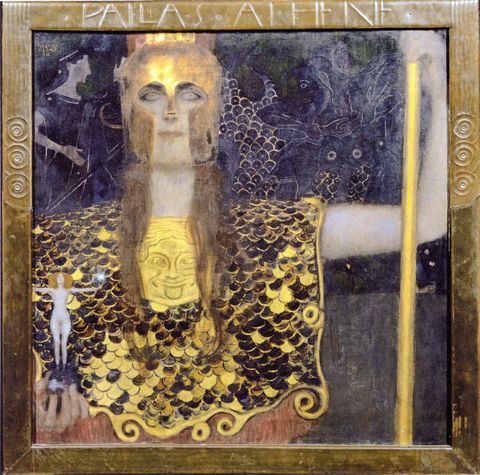

パラス・アテナ

『パラス・アテナ』(1898年)は、ギリシャ神話の知恵と戦いの女神アテナを描いた、グスタフ・クリムトの象徴主義的作品です。画面中央のアテナは金色の鎧をまとい、鋭い眼差しで前方を見据え、左手には槍、右手にはニケ像を掲げています。背景には装飾的なモチーフが施され、ビザンティン美術や日本美術の影響が感じられる構図となっています。黄金の輝きと力強い姿は、女性の威厳と知性、そして勝利の象徴を力強く表現しています。

ひまわりの咲く農園

『ひまわりの咲く農園』(1905–1906年頃)は、グスタフ・クリムトが夏の農園風景を題材に描いた色彩豊かな風景画です。画面いっぱいに広がるひまわりと緑の草花は、点描的な筆致と装飾的パターンで表現され、自然の生命力と調和の美しさを感じさせます。黄金様式の人物画とは異なり、ここでは金箔は使われず、鮮やかな色彩と繊細な構図によって、自然そのものの輝きが引き出されています。静けさと温かみが同居する、クリムトの風景画の魅力が凝縮された一作です。

フリッツァ・リートラーの肖像

『フリッツァ・リートラーの肖像』(1906年)は、ウィーン社交界の若き女性フリッツァ・リートラーを描いた、グスタフ・クリムトの華やかな肖像画です。モデルは淡い色合いのドレスをまとい、背景と一体化するような装飾的パターンの中に立っています。柔らかな表情としなやかな立ち姿には、若さと気品が漂い、クリムト特有の装飾性と人物描写の巧みさが融合しています。黄金様式の豪華さを備えつつも、人物の個性や存在感が際立つ一作です。

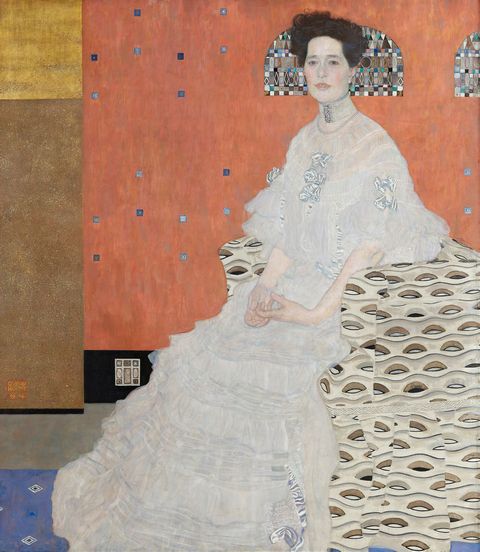

マルガレーテ・ストンボロ=ヴィトゲンシュタインの肖像

『マルガレーテ・ストンボロ=ヴィトゲンシュタインの肖像』(1905年)は、ウィーンの名家に生まれたマルガレーテを描いた、グスタフ・クリムトの肖像画の中でも気品あふれる一作です。モデルは白を基調とした長いドレスをまとい、背景には淡い色彩と装飾的なパターンが施されています。黄金様式のような金箔は使われていませんが、柔らかな色調と繊細な筆致によって、上品さと静謐な雰囲気が際立っています。人物の存在感と背景の装飾性が調和した、優美な印象を残す作品です。

メーダ・プリマフェージの肖像

『メーダ・プリマフェージの肖像』(1912年)は、ウィーン社交界の女性メーダ・プリマフェージを描いた、グスタフ・クリムト晩年の肖像画です。モデルは正面を見据え、鮮やかな色彩と幾何学模様が施された衣装をまとい、背景と一体化するように描かれています。金箔は用いられていませんが、色彩の豊かさと装飾的パターンが融合し、クリムトらしい華やかさを放っています。少女のあどけなさと大人びた表情が同居し、モデルの個性と時代の空気が感じられる一作です。

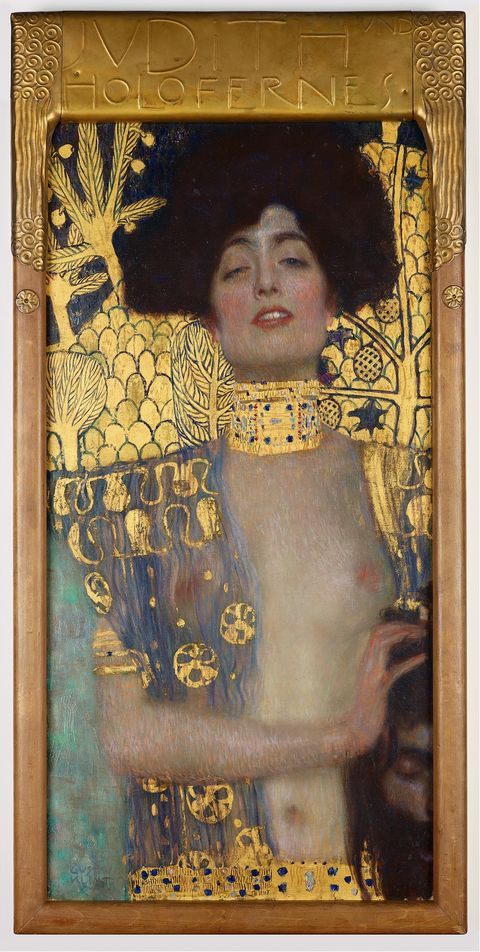

ユーディットI

『ユーディット I』(1901年)は、旧約聖書のヒロイン、ユーディットを描いたグスタフ・クリムトの代表作の一つです。物語では、ユーディットは敵将ホロフェルネスを討ち、その首を持ち帰りますが、クリムトはこの場面を血なまぐさい描写ではなく、官能的で妖艶な女性像として表現しました。半開きの唇や陶酔したような視線、金箔を用いた背景が相まって、勝利の女神と誘惑者という二面性を強調しています。装飾美と象徴性が融合した、黄金様式初期の傑作です。

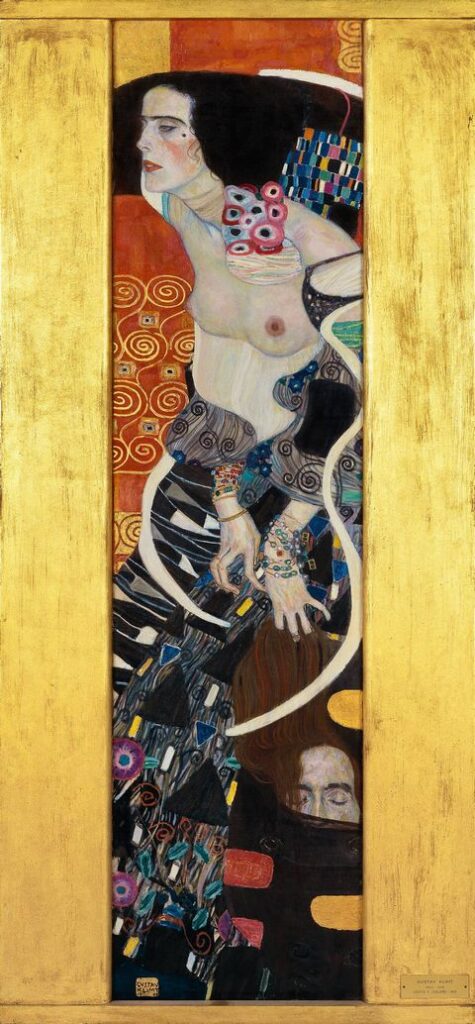

ユーディットII

『ユーディット II』(1909年)は、旧約聖書のヒロイン、ユーディットを題材にしたグスタフ・クリムトの作品で、『ユーディット I』の続編的存在です。本作では、ユーディットは敵将ホロフェルネスの首を手にし、より鋭く挑発的な表情を見せています。背景の金色装飾や衣装の幾何学模様は黄金様式を継承しつつも、よりダイナミックで緊張感のある構図となっています。前作の妖艶さに加え、強い意志と冷徹さが際立ち、女性の力強さと複雑な内面を描き出した作品です。