19世紀フランス美術の巨匠ギュスターヴ・クールベは、理想化や空想を排し、現実をありのまま描く「写実主義」を確立した画家として知られています。彼の作品は、庶民の日常や自然の力強さを大スケールで描き出し、美術界の常識を覆しました。『オルナンの埋葬』や『画家のアトリエ』などの代表作をはじめ、『浴女たち』『セーヌ河畔のお嬢さんたち<夏>』といった挑戦的な作品まで、その幅広い表現は現代にも強い影響を与えています。本記事では、クールベの代表作を一覧で紹介し、それぞれの背景や見どころをわかりやすく解説します。

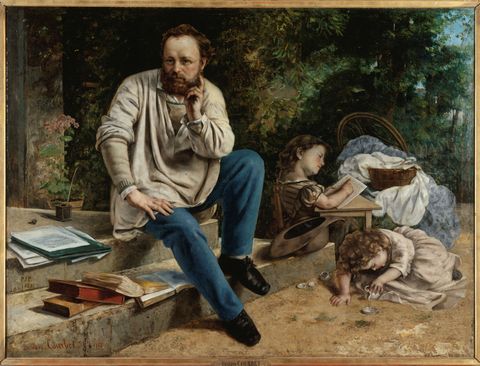

1853年のピエール=ジョセフ・プルードン

1853年にクールベが制作した『ピエール=ジョセフ・プルードン』は、社会思想家でありアナーキズムの理論的先駆者とされるプルードンを描いた肖像画です。

プルードンは「所有とは盗奪である」という有名な言葉で知られ、19世紀フランスの社会改革思想に大きな影響を与えた人物でした。クールベは彼と親交があり、その思想にも共感していました。この肖像では、プルードンが机に向かい、思索にふける落ち着いた表情で描かれています。背景は簡素で、人物の存在感と知性を際立たせる構図が特徴です。

この作品は、単なる肖像画を超え、当時の社会変革の精神を視覚的に表現したものといえます。また、クールベ自身が写実主義の立場から、権威に媚びない等身大の人物像を追求していたことがよくわかる一枚です。

嵐のあとのエトルタの断崖

『嵐のあとのエトルタの断崖』は、フランス北部ノルマンディー地方の海岸、エトルタにそびえる白い石灰岩の断崖を描いたクールベの風景画です。制作年は19世紀後半で、彼が亡命先として滞在したエトルタで生まれた一連の海景シリーズのひとつにあたります。

画面には、嵐の直後の荒々しい海と空が広がり、厚く塗り重ねられた筆致が波のうねりや雲の重さを力強く表現しています。断崖はその中で堂々と立ち、自然の荘厳さと不変性を象徴する存在として描かれています。

この作品は、クールベの写実主義が風景画にも発揮されている好例で、理想化ではなく、目の前にある自然の迫力と瞬間の空気感をそのままキャンバスに刻み込んだ点が特徴です。嵐の余韻と静けさが同居するこの情景は、自然と人間の関係、そして時の移ろいを観る者に強く感じさせます。

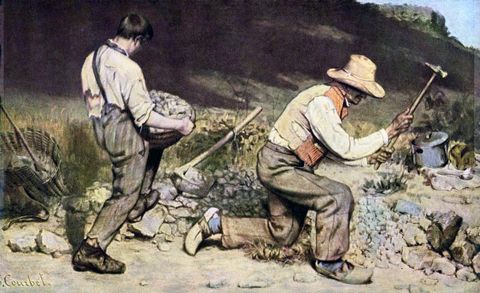

石割人夫

『石割人夫』(1849年)は、クールベが写実主義の理念を明確に示した代表的な社会派絵画です。画面には、道路工事に従事する二人の労働者が描かれています。一人は年配の男性、もう一人は若い少年で、それぞれツルハシやバスケットを使い、重労働に汗を流しています。

人物の顔は細かく描き込まれず、匿名性を持たせることで、特定の個人ではなく労働者階級全体を象徴する存在として表現されています。服の擦り切れや筋肉の緊張感、土や石の質感が克明に描かれ、当時の肉体労働の厳しさがリアルに伝わってきます。

この作品は、当時の美術界が好んだ歴史画や理想化された肖像画とは対極にあり、庶民の現実を真正面から描いた点で画期的でした。第二次世界大戦中に破壊され現存していませんが、残された写真や記録からも、クールベの社会的視線と強烈なリアリズムが感じ取れる重要作です。

オルナンの埋葬

『オルナンの埋葬』(1849–1850年)は、クールベが写実主義を確立するうえで重要な転機となった大作です。高さ約3メートル、幅6メートルを超える巨大なキャンバスに、彼の故郷オルナンで行われた実際の葬儀が描かれています。

当時、大画面は歴史画や宗教画など高尚な題材のみに用いられるのが通例でしたが、クールベはあえて地方の庶民を主役に据えました。画面には、村人たちが淡々と葬儀に臨む姿が等身大で描かれ、個々の表情やしぐさから生活感とリアリティがにじみ出ています。

理想化を排し、現実そのままを大スケールで描いたこの試みは、美術界に衝撃を与えると同時に批判も巻き起こしました。しかし、この挑戦こそがクールベを「写実主義の旗手」として確立し、後の近代美術の発展にも大きな影響を与えることとなりました。

画家のアトリエ

『画家のアトリエ』(1854–1855年)は、クールベが自らの芸術観を象徴的に描き出した大作で、副題は「私の芸術的生活の真実的寓意」です。幅約6メートルの巨大なキャンバス中央には、クールベ本人がキャンバスに向かう姿が描かれ、左側には農民や労働者など庶民層、右側には批評家や芸術家仲間、パトロンといった知識層が配置されています。

この構図は、クールベが自らを庶民と知識人双方の世界の間に立つ存在として位置づけ、社会の現実と芸術を結びつける役割を担うというメッセージを込めています。背景や人物は理想化されず、等身大の描写でまとめられ、写実主義の精神が貫かれています。

この作品は、1855年パリ万国博覧会に出品される予定でしたが公式展覧会に拒否され、クールベは自ら会場を借りて「写実主義展」を開催しました。その中心に展示されたこの絵は、体制や美術界の権威に挑む象徴的な存在となり、彼の名をさらに広く知らしめました。

こんにちは、クールベさん

『こんにちは、クールベさん』(原題:Bonjour Monsieur Courbet、1854年)は、クールベが友人でパトロンでもあったアルフレッド・ブリュイヤスとの再会を描いた作品です。舞台は南仏モンペリエ近郊の田園地帯で、旅の途中のクールベが荷物を背負い、帽子を脱いで挨拶する姿が描かれています。

ブリュイヤスは裕福な美術愛好家で、クールベの芸術活動を経済的に支援していました。画面右にはブリュイヤスと召使、犬が立ち、中央のクールベと視線を交わします。この構図は、芸術家と支援者の対等な関係を象徴しているとされ、同時にクールベの自負と独立心を感じさせます。

明るい色調と開放的な風景描写は、クールベの他の写実主義作品と異なり、穏やかで温かみのある印象を与えます。写実主義の巨匠として知られる彼の中でも、友情や信頼をテーマにした珍しい作品で、美術史的にも人間的側面を知る手がかりとなる重要作です。

ジョーの肖像<美しきアイルランド女>

『ジョーの肖像(美しきアイルランド女)』(1866年)は、クールベが描いた女性肖像画の中でも特に知られる作品で、モデルはジョアンナ・ヒーファナン(通称ジョー)です。彼女は同時代の画家ジェームズ・マクニール・ホイッスラーの恋人であり、クールベとも親交を持っていました。

画面には、栗色の長い髪を肩に垂らし、やや物憂げな表情を浮かべるジョーの上半身が描かれています。背景は落ち着いた色調でまとめられ、モデルの白い肌や赤みを帯びた髪が際立つ構図となっています。クールベ特有の重厚な筆致と微妙な色の階調が、彼女の知的で神秘的な魅力を引き立てています。

この作品は、理想化を排しながらもモデルの美しさを誠実に描き出しており、クールベの写実主義が肖像画にも十分に発揮されている例です。また、19世紀後半のパリの芸術家ネットワークや人間関係を知る上でも興味深い一枚とされています。

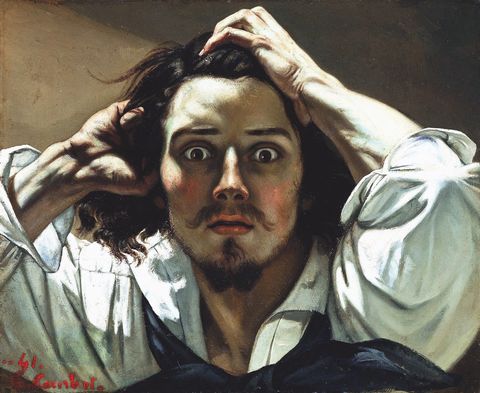

絶望<自画像>

『絶望(自画像)』(1843–1845年頃)は、クールベが20代前半の頃に描いた初期の自画像の一つで、激しい感情を大胆に表現した作品です。画面には、両手で頭を抱え、目を見開いてこちらを凝視するクールベ自身の姿が描かれています。髪は乱れ、口元は半開きで、内面の動揺や苦悩がそのまま表情に現れています。

背景は暗く、強い明暗対比によって人物の存在感が際立ち、見る者に迫るような緊張感を生み出しています。これは当時のロマン主義的な情熱と、若きクールベの自己探求の姿勢を反映したもので、後年の写実主義的アプローチとは異なる劇的で感情的な筆致が特徴です。

『絶望』は、彼が画家としての道を模索する中で、自らの感情や存在意義を絵画にぶつけた記録ともいえる作品であり、クールベの画業全体を理解するうえで貴重な初期作となっています。

セーヌ河畔のお嬢さんたち<夏>

『セーヌ河畔のお嬢さんたち(夏)』(1856–1857年)は、クールベが描いた大型の風俗画で、当時のフランス美術界で大きな論争を巻き起こした作品です。画面には、パリ近郊のセーヌ川の河原で横たわる二人の若い女性が描かれています。一人は草むらに身を預けて横たわり、もう一人は背を向けて横たわっており、衣服はゆったりと乱れ、裸足でくつろぐ様子が印象的です。

背景には緑豊かな河畔の風景が広がり、明るい日差しと柔らかな色彩が夏の午後の空気感を伝えています。しかし、当時の観客や批評家は、この親密でやや官能的なポーズや、理想化されない現実的な肉体表現に衝撃を受け、「下品」「風俗的」といった批判を投げかけました。それでも、この作品は写実主義の精神を貫き、日常の中の人間の姿を大胆に描いたクールベらしい挑戦作となっています。

現在では、19世紀の社会観や芸術観の変化を物語る重要な作品として評価され、クールベの革新性と人間観察の鋭さを感じられる一枚とされています。

鱒

『鱒』(1872–1873年)は、クールベが晩年に手がけた静物画の代表作のひとつで、彼の写実主義が鮮烈に表れた作品です。画面中央には、大きな鱒が釣り上げられた直後のように描かれ、口にはまだ釣り針と糸が残されています。魚の銀色の鱗、ぬめりを帯びた皮膚、張りつめた筋肉の質感が細密に表現され、命の余韻と緊張感が伝わります。

背景は暗く抑えられ、光の当たる鱒の体が際立つ構図になっており、観る者の視線を一点に集中させます。一般的な静物画とは異なり、単なる食材や装飾的対象としてではなく、自然の生命力と捕獲の瞬間のドラマを感じさせる迫真の描写が特徴です。

この作品は、クールベが政治的活動や亡命生活の中でも、自然とそこに息づく生命への関心を失わなかったことを示す一枚であり、彼の写実主義の到達点のひとつと評価されています。

浴女たち

『浴女たち』(1853年)は、クールベが写実主義の精神を大胆に示した大作で、当時の美術界に強い衝撃を与えた作品です。高さ約2.5メートル、幅2メートルを超える大きなキャンバスに、川辺で体を拭く女性と、その背後で衣服を持つ侍女の姿が描かれています。

モデルの体は理想化されず、肌の質感やたるみ、姿勢の自然な歪みまでが克明に表現されています。この率直な描写は、アカデミック美術が求める神話的で完璧な裸体像とは全く異なり、批評家から「粗野で無作法」と酷評される一方、芸術の新たな方向性として高く評価する声もありました。

背景には川や木立が穏やかに広がり、全体としては日常の一場面のような空気感が漂います。しかし、そのリアルさゆえに当時の観客にとっては刺激的で挑発的に映り、クールベが体制や価値観に挑んだ象徴的な作品のひとつとして位置づけられています。