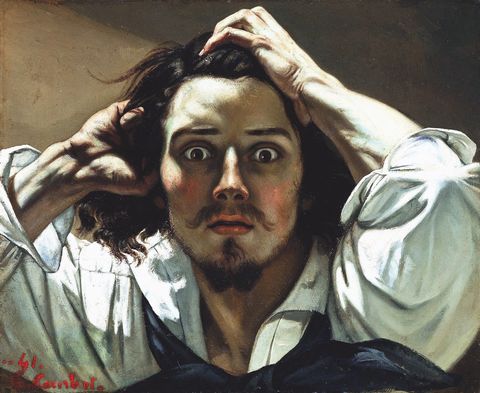

19世紀のフランス美術を代表する巨匠ギュスターヴ・クールベは、写実主義の旗手として知られていますが、その前段階にはロマン主義的な情熱に満ちた作品を残しています。中でも『絶望<自画像>』(1843–1845年頃)は、若き日のクールベが自らの不安や葛藤を赤裸々に描き出した衝撃的な一枚です。乱れた髪、頭を抱えるポーズ、大きく見開いた目は、理想化を排したリアルさと、ロマン主義的な劇的表現が共存する独特の迫力を放っています。

本記事では、『絶望<自画像>』の制作背景やロマン主義的特徴、描かれた感情表現の具体例を解説しつつ、この作品がどのようにして後の写実主義へとつながる重要な橋渡しとなったのかを読み解きます。若き日のクールベの苦悩と情熱に触れることで、芸術家としての成長の軌跡をより深く理解できるでしょう。

クールベ『絶望<自画像>』が示す若き日の衝撃的表現

ギュスターヴ・クールベ(1819–1877)の初期作品である『絶望<自画像>』(1843–1845年頃)は、後の写実主義を切り開く彼の芸術人生の中で異彩を放つ一枚です。20代前半の若きクールベが、自らの内面の混乱や情熱を全身全霊でキャンバスにぶつけたこの絵は、同時代の誰もが驚くほど劇的で感情的な表現に満ちています。写実主義の旗手として知られる彼が、なぜこのようなロマン主義的で激しい自画像を残したのか。それは、彼がまだ芸術家としての方向性を模索していた時期であり、自己表現の手段として感情の爆発を直接的に描き出したからにほかなりません。

画面には、頭を抱え、髪を振り乱し、目を大きく見開いてこちらを凝視するクールベが描かれています。口は半開きで、絶望とも叫びともとれる感情がそのまま刻まれており、観る者に強烈な緊張感を与えます。このポーズや表情は、写実的な正確さよりもむしろ「内面の感情をどう伝えるか」という点に重点が置かれており、当時流行していたロマン主義的表現の影響を色濃く感じさせます。

この作品の衝撃性は、単なる自画像の範疇を超えていることにあります。自分自身を客観的に写し取るのではなく、心の葛藤を増幅させ、画面全体を「自己の精神的叫び」として提示しているのです。美術史的に見れば、この段階のクールベはまだ写実主義に到達しておらず、ロマン主義と自己探求のはざまで揺れ動いていたことがわかります。後年の冷静で力強い写実的筆致とは異なり、この作品はむしろ情熱的で直感的な筆遣いが特徴的です。

『絶望<自画像>』は、若きクールベの心情をそのまま描いた作品であり、彼の人生における「出発点の叫び」といえるでしょう。後に写実主義の巨匠となる彼が、芸術家としてのアイデンティティを確立する前に、自らの混沌とした感情と真っ向から向き合った記録であり、その激しさこそがこの絵を特別なものにしています。

ロマン主義的要素が色濃く残る制作背景

『絶望<自画像>』が描かれた1843〜1845年頃、クールベはまだ20代前半の若い画家でした。当時の彼は、故郷オルナンを離れてパリに移り、ルーヴル美術館で古典作品を模写しながら腕を磨き、同時に同時代の芸術潮流を吸収していました。この時期のフランス美術界を席巻していたのはロマン主義であり、ドラマチックな構図や感情の激しい表現、個人の内面を前面に押し出すスタイルが主流でした。まだ「写実主義の旗手」と呼ばれる前のクールベにとって、この潮流は大きな刺激であり、彼自身もその影響を受けながら自己表現の方向を探っていたのです。

若き日のクールベは、芸術家としてのアイデンティティを確立する過程で多くの葛藤を抱えていました。地方出身であった彼は、パリで成功するためには既存の美術界の価値観に従うか、それとも自分の道を切り拓くかという選択を迫られていました。『絶望<自画像>』に表れた激情的な表現は、まさにその葛藤の中で生まれたものといえるでしょう。両手で頭を抱え、苦悩と焦燥を露わにする姿は、芸術家としての不安や社会との不調和、そして「自分は何者なのか」という問いに苛まれる若者の心情を映しています。

この時期のクールベは、ロマン主義の影響を受けながらも、すでに自分独自の方向性を模索していました。『絶望<自画像>』には、理想化された英雄像ではなく、ありのままの自分を劇的に描こうとする強い意志が込められています。これはロマン主義の表現形式を借りながらも、後に写実主義へと進む彼の基盤となる重要な要素でした。つまり、この作品は「まだロマン主義的だが、既に写実主義の萌芽を秘めている」過渡期の証なのです。

背景にある社会状況も、この作品に影響を与えていました。1840年代のフランスは産業化や政治的混乱が進み、若者たちの間には理想と現実のギャップへの苛立ちが広がっていました。クールベの『絶望<自画像>』は、個人の心情であると同時に、時代全体の不安や熱気を凝縮した作品でもあります。彼の苦悩に満ちた眼差しは、19世紀の若い芸術家たちが抱えた共通の心象風景を象徴しているといえるでしょう。

『絶望<自画像>』に表れた感情表現と具体的特徴

『絶望<自画像>』の最大の特徴は、クールベが自らの姿を通じて激しい感情をストレートに描き出した点にあります。写実主義の冷静で客観的な筆致を確立する以前の彼は、この作品においてむしろ自らの内面の動揺や苦悩を誇張することで、鑑賞者に直接的なインパクトを与えようとしました。そのため画面からは、若き芸術家の激情と不安が渦巻く空気感が生々しく伝わってきます。

描かれているクールベは、両手で頭を抱え、髪を乱し、目を大きく見開いてこちらを凝視しています。その表情には恐怖、絶望、焦燥が入り混じり、今にも叫び出しそうな迫力があります。口元は半開きで、感情を抑えきれない様子が強調され、背景の暗さが彼の心理的孤独をさらに際立たせています。ここでは、解剖学的な正確さよりも感情の爆発力が優先され、筆致は厚く大胆で、光と影の対比がドラマチックに処理されています。これはロマン主義的表現の典型であり、個人の心の叫びをキャンバスに投影するという当時の芸術潮流を強く反映しています。

さらに注目すべきは、この作品が「自画像」という形式を取りながらも、単なる自己の外形的な記録にとどまっていない点です。一般的な自画像は冷静に自己を見つめ直す傾向がありますが、クールベの『絶望』はむしろ「内面の劇」を舞台に上げています。つまり、これは彼自身の肖像であると同時に、人間が直面する普遍的な感情—不安や孤独、存在への問い—を象徴するイメージでもあるのです。

この作品を通じて、クールベは「人間をそのまま描く」という後の写実主義的理念に至る前段階として、「感情をそのまま描く」というアプローチを試みていたことがわかります。ロマン主義的な劇的表現の中に、既に「現実を見たままに描く」という彼の核となる思想の萌芽が含まれている点が、この自画像を特別なものにしています。

クールベの自画像から読み解く写実主義への道

『絶望<自画像>』は、ロマン主義的要素が色濃く表れた初期作品でありながら、後にクールベが切り拓く写実主義の道を照らす重要な一枚です。この作品の中で彼は、激情や混乱を強調し、若き芸術家としての不安や孤独をそのまま描き出しました。しかし、その姿勢こそが後に「ありのままを描く」という写実主義の理念へとつながっていきます。理想化された英雄像や神話的表現ではなく、自分自身の苦悩や実存を描いた点で、この自画像はすでに現実への強いまなざしを示しているのです。

やがてクールベは、ロマン主義的表現の激情を抑え、社会や庶民の現実を徹底的に描く写実主義へと進みます。その過程で『石割人夫』や『オルナンの埋葬』といった名作を生み出し、美術界に大きな衝撃を与えました。こうした後年の冷静なリアリズムを考えると、『絶望<自画像>』はその前段階として、感情の生々しさと現実への直視がせめぎ合った実験的作品だといえるでしょう。

この絵はまた、現代を生きる私たちに普遍的なメッセージを投げかけます。芸術家の葛藤や不安は特別なものではなく、誰もが人生の中で直面する「自分は何者なのか」という問いを象徴しているからです。頭を抱え、混乱に苛まれる若きクールベの姿は、時代や職業を超えて人間の普遍的な経験を代弁しています。その意味で『絶望<自画像>』は、単なる過去の美術作品にとどまらず、今を生きる私たちに共感を呼び起こす存在なのです。

結論として、『絶望<自画像>』はロマン主義の影響を受けた若き日の実験作でありながら、写実主義の精神へと至る道筋を示す重要な一歩でした。感情の爆発を正面から描いたこの絵は、芸術が人間の内面や現実とどう向き合うかを考えるきっかけを与え、現代の鑑賞者にも強烈な印象を残し続けています。