16世紀末から17世紀初頭にかけて活躍した画家、ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオ。

彼は“光と影の魔術師”と呼ばれ、バロック絵画の表現を根底から変えた革命児です。

写実的でありながらも劇的な構図、そして罪と救いが交錯する人間描写によって、今なお多くの人を魅了し続けています。

代表作《聖マタイの召命》《ホロフェルネスの首を斬るユディト》《エマオの晩餐》などは、どれも強烈な光と深い闇の対比を通じて“生と死のドラマ”を描いています。

本記事では、カラヴァッジオの革新的な技法「テネブリズム」と代表作の魅力、そして彼の作品を実際に鑑賞できる美術館情報まで、わかりやすく解説します。

彼が残した光と影のメッセージを、あなたも感じ取ってみませんか?

カラヴァッジオという画家の革新性:暴力と信仰を描いたリアリズム

波乱に満ちた生涯と絵画への執念

カラヴァッジオ(Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571–1610)は、バロック絵画を切り拓いた天才でありながら、同時にその人生は常にスキャンダルと暴力に満ちていました。

彼はイタリア・ミラノ近郊で生まれ、若くして画家としての才能を開花させますが、その激しい気性と反骨心が常に彼の人生を波乱へと導きました。

ローマで活動を始めた彼は、当時の宗教画に対して「理想化された美」ではなく、「現実に生きる人間」を描くという大胆なアプローチを取ります。

その革新は瞬く間に人々を魅了すると同時に、保守的な宗教界を驚かせました。

彼は神話や聖書の物語を、貴族ではなく市井の人々の姿に置き換えて描きました。

それは、神の存在を遠い理想ではなく「現実の中に生きるもの」として提示する試みだったのです。

しかしそのリアリズムの裏には、彼自身の破滅的な衝動と罪への意識が色濃く反映されています。

決闘騒ぎや殺人事件に巻き込まれ、逃亡生活を余儀なくされながらも、彼は筆を止めることはありませんでした。

カラヴァッジオにとって絵画は、信仰であり、告白であり、そして生き延びるための唯一の手段だったのです。

暴力的リアリズムと聖性の融合

カラヴァッジオが革新的だった最大の理由は、「暴力と聖性」という相反する要素を一つの画面で融合させたことにあります。

彼は聖書の登場人物たちを理想化せず、泥にまみれた裸足の農民や娼婦の姿で描きました。

それは神の物語を“現実に引きずり下ろす”行為であり、観る者に強烈なリアリティを突きつけました。

たとえば《ホロフェルネスの首を斬るユディト》では、鮮烈な血の飛び散りと女性の冷徹な表情が共存し、暴力の中に「神の正義」というテーマを浮かび上がらせています。

この“聖と俗の融合”こそ、彼の絵画が持つ衝撃的な力の源です。

さらにカラヴァッジオは、光と影を極端に対比させることで人間の内面を描こうとしました。

光は神の啓示、影は人間の罪や恐れを象徴し、画面の中で永遠にせめぎ合っています。

彼の絵を見たとき、私たちは単に美を感じるのではなく、「人間とは何か」という根源的な問いに直面するのです。

彼のリアリズムは単なる写実ではなく、人間の本質を暴くための精神的な装置でした。

人物描写の革新:市井の人を聖人に

カラヴァッジオのもう一つの革新は、市井の人々を聖人として描いたことです。

彼は貧しい労働者や娼婦、犯罪者といった社会の周縁に生きる人々をモデルに選びました。

たとえば《聖マタイの召命》では、神の使いが訪れる場面に登場する男たちは、明らかに酒場の庶民です。

そこにこそ「神は誰にでも訪れる」という普遍的なメッセージが込められています。

この“聖なるものの民主化”は、宗教芸術の歴史を大きく変えるものでした。

従来の宗教画では、聖人や天使は理想化された美の象徴として描かれていました。

しかしカラヴァッジオは、汚れた手、疲れた顔、光を受ける皮膚の質感を徹底的に描き込み、現実の人間に神性を見出したのです。

その結果、彼の絵画は鑑賞者に強烈な没入感を与え、「この場に神がいる」という錯覚を生み出しました。

彼の人物描写は単なる肖像を超え、人間存在そのものを聖化する行為だったといえます。

この手法は後のレンブラントやベラスケスにも影響を与え、西洋絵画の表現を根底から変えるきっかけとなりました。

光と影の魔術師:カラヴァッジオが確立したテネブリズムとは

テネブリズムとは何か?バロックの明暗法

カラヴァッジオの名前を語るうえで欠かせないのが、テネブリズム(Tenebrism)という技法です。

これは、バロック絵画を象徴する“光と影のドラマ”を作り出す手法であり、後のヨーロッパ絵画全体に大きな影響を与えました。

テネブリズムは、単なる明暗法(キアロスクーロ)とは異なり、極端なコントラストによって画面を構成する表現様式です。

画面の大部分を暗闇で覆い、その中に強い光が人物を照らすことで、観る者の視線を一点に集中させます。

この光は単なる照明ではなく、「神の意志」や「啓示」、「運命の瞬間」を象徴する要素として機能しています。

暗闇は現実の混沌や罪を、そして光は救済や真理を意味するのです。

カラヴァッジオはこのテネブリズムを独自に発展させ、宗教画の形式に革命をもたらしました。

彼の絵における光は、ただの装飾的要素ではなく、物語そのものを語る“演出者”なのです。

劇的な光と陰影の演出技法

カラヴァッジオの光の使い方は、まるで舞台のスポットライトのように劇的です。

彼は自然光を模倣するのではなく、観る者の感情を操作するための人工的な光を描きました。

たとえば、《聖マタイの召命》では、画面右上から差し込む一筋の光が、マタイの顔を照らします。

この光は、神が選んだ瞬間を視覚的に強調し、観る者に「奇跡が起こった」ことを一目で理解させます。

また、暗闇の部分には筆跡がほとんど見えず、黒の中に人影がわずかに浮かぶだけという大胆な構図が多用されます。

この極端な陰影表現は、当時の宗教画では異端的とさえみなされました。

しかし、その“恐れ”や“静寂”の中にこそ、カラヴァッジオが描きたかった人間の真実が宿っていたのです。

光は神聖でありながらも暴力的で、闇は不安でありながらも包み込むような優しさを持つ。

その相反する要素の共存が、彼の絵画を圧倒的に生々しいものにしています。

鑑賞者を引き込む視覚的心理操作

カラヴァッジオのテネブリズムは、単なる技法ではなく、観る者の心理を操作する装置でもあります。

彼は画面の中に「私たちが立っている位置」を計算し、あたかも絵の中に入り込んでいるかのような錯覚を与えました。

たとえば《キリストの埋葬》では、死体を担ぐ男たちの腕が画面の外に突き出すように構図が取られています。

この立体的な構成は、絵を“鑑賞するもの”ではなく、“体験するもの”へと変えました。

光と影のリズムは、視線の動きをコントロールするリズム装置として機能し、観る者を無意識のうちにドラマの中心へ導きます。

さらに、彼の人物配置には心理的な奥行きがあり、暗闇の中で視線を交わす人物たちは、観る者の感情を直接揺さぶります。

こうした構図の革新は、映画や舞台照明にも通じる手法であり、後の芸術に多大な影響を与えました。

つまり、カラヴァッジオは絵画の枠を超えて、“光による演出”という新たな芸術の地平を切り開いたのです。

このように、カラヴァッジオが確立したテネブリズムは、単なる技術ではなく、神と人間、信仰と罪の境界を描くための哲学的手段でした。

代表作解説:名画に宿る生と死のドラマ

《聖マタイの召命》:日常に宿る奇跡の瞬間

カラヴァッジオの代表作《聖マタイの召命》(1599–1600)は、ローマのコンタレッリ礼拝堂に描かれた宗教画の傑作です。

この作品では、キリストが徴税人マタイを弟子に選ぶ場面が、薄暗い酒場の中で展開されます。

当時の宗教画では珍しく、登場人物たちは現実世界の庶民として描かれています。

マタイは金勘定の最中であり、突然差し込む光に驚きながら顔を上げます。

この光こそ、カラヴァッジオが象徴的に用いた“神の啓示”そのものです。

キリストの指先がマタイを指す瞬間、神が現実世界に介入する奇跡の時間が描かれています。

この絵は、宗教と現実を分ける壁を取り払い、「神はどこにでも現れる」という普遍的なメッセージを伝えています。

そしてその光が、マタイの顔に映る瞬間、観る者は神の存在を“信じる”のではなく“感じる”のです。

《ホロフェルネスの首を斬るユディト》:暴力と正義の狭間

この作品は、旧約聖書の物語を題材にしたものですが、カラヴァッジオはそれを単なる英雄譚ではなく、人間の内面に潜む恐怖と正義の葛藤として描きました。

美しい未亡人ユディトが、敵将ホロフェルネスの首を斬る場面は、まさに残酷な瞬間です。

しかし、ユディトの顔には怒りではなく冷静な決意が宿り、血の噴き出すリアルな描写が観る者を圧倒します。

この作品で注目すべきは、暴力の瞬間に漂う“静寂”です。

カラヴァッジオは恐怖を誇張せず、光と影で時間を止めたような緊張感を生み出しています。

観る者は、ホロフェルネスの苦悶よりも、ユディトの内にある“神の使命”を感じ取ります。

彼女の手に宿るのは復讐ではなく、“神の正義”という名の冷たい光なのです。

その構図と心理描写の精度は、後の映画的演出にも通じ、観る者を圧倒的な感情の渦へと引き込みます。

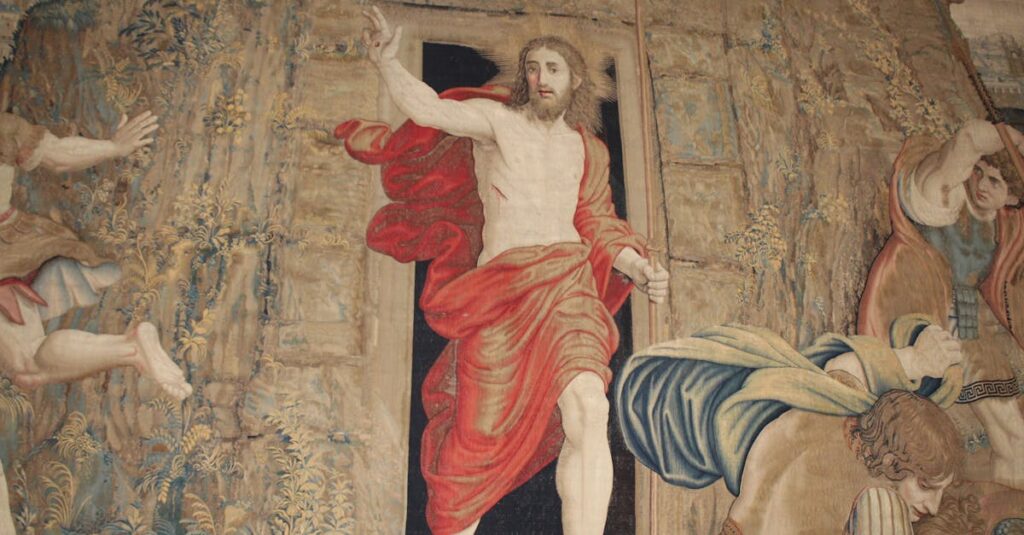

《エマオの晩餐》:復活の感動と人間的温度

《エマオの晩餐》(1601)は、キリストが復活後、弟子たちと再会する場面を描いた作品です。

この絵の特徴は、宗教的荘厳さよりも、人間的な温かみに焦点を当てていることです。

弟子たちは食卓で、共に食事をする中で初めてキリストが蘇ったことに気づきます。

その瞬間、弟子の一人は椅子を倒しそうになり、もう一人は手を広げて驚愕します。

この生き生きとしたリアクションの描写こそ、カラヴァッジオの真骨頂です。

彼は宗教的奇跡を“ドラマ”としてではなく、“日常の延長線上”に描きました。

さらに、光がパンとワインを柔らかく照らすことで、「聖体」と「人のぬくもり」が重なり合います。

カラヴァッジオはこの一枚で、「信仰は劇的な瞬間ではなく、日常の中にこそある」というメッセージを示しました。

観る者もまた、食卓の一員としてその奇跡の瞬間に立ち会っているかのような臨場感を覚えるのです。

《キリストの埋葬》:死と信仰の重み

《キリストの埋葬》(1603–1604)は、カラヴァッジオ晩年の代表作のひとつであり、人間の悲しみと信仰の深さを象徴する作品です。

画面には、亡くなったキリストの遺体を抱える弟子たちと、悲嘆に暮れる聖母マリアが描かれています。

暗い背景の中で、キリストの肉体だけが柔らかな光を浴び、まるで聖なる存在が現実の重みを帯びているようです。

彼の体重が弟子たちの腕にかかる描写は、宗教画として前例のないほどリアルで、死の物理的な現実感を表しています。

しかし同時に、その肉体を支える人々の手には、深い敬意と祈りが宿っています。

光は上からではなく、画面の外側から差し込み、まるで観る者自身がその光の源となっているかのように感じられます。

カラヴァッジオはこの構図によって、「信仰とは他人事ではなく、私たち一人ひとりが担うものだ」という哲学を伝えました。

この作品の静謐な力強さは、バロック絵画の中でも際立っており、彼の芸術人生の集大成といえるでしょう。

これらの代表作はすべて、光と影、聖と俗、生と死という二項対立を超えた場所で描かれています。

カラヴァッジオにとって絵画とは、現実と神性の狭間を見つめる行為そのものでした。

作品の中のメッセージ:罪と赦し、人間の本質を見つめる視線

カラヴァッジオが描いた“罪人”としての聖人像

カラヴァッジオの宗教画には、常に「罪」と「赦し」というテーマが流れています。

彼は聖人や神を完璧な存在として描くことを拒み、あえて“人間らしい弱さ”を持つ姿として描きました。

その背景には、彼自身の人生における罪と苦悩が色濃く反映されています。

殺人を犯し、逃亡者となったカラヴァッジオは、常に罪の意識と向き合いながら筆を握っていたのです。

だからこそ、彼の描く聖人たちは理想ではなく、贖罪の中で光を見出す人間として存在します。

《聖パウロの回心》では、落馬し光に打たれたパウロが神の声を聞く瞬間が描かれていますが、その光は「罰」ではなく「赦し」です。

人間は罪を犯しながらも、光を受け取る資格がある——この思想こそが、カラヴァッジオの宗教観の核にあります。

彼は聖人の奇跡を描くのではなく、罪を背負いながらも救いを求める人間の姿を描いたのです。

その視線の優しさと厳しさが、現代人の心にも深く響く理由といえるでしょう。

神の光と人間の苦悩

カラヴァッジオにとって「光」は単なる視覚効果ではなく、神と人間の関係を象徴する哲学的モチーフでした。

彼の絵画では、光は必ず闇から生まれます。

それはまるで、人間の苦悩や罪を経なければ救いは訪れないという真理を示しているかのようです。

《聖マタイの召命》の光は、何気ない日常に神の意志が差し込む瞬間を表現しています。

そこには、聖なるものが決して遠い存在ではなく、“苦しみの中にこそ神は宿る”という強い信念が見えます。

また、カラヴァッジオはしばしば光を“痛み”として描きました。

《聖トマスの懐疑》では、弟子トマスがキリストの傷口に指を入れて確かめるシーンが描かれます。

この光景には、信仰と疑念、希望と恐れが同居しています。

カラヴァッジオにとって信仰とは、盲目的に信じることではなく、痛みを通して真実を掴む行為でした。

光は救いであると同時に、真理を突きつける刃でもある。

その二重性こそが、彼の光が放つ独特のリアリティなのです。

救済と破滅の同居:画面構成が語る哲学

カラヴァッジオの作品において特筆すべきは、救済と破滅が常に同居していることです。

彼の絵画は、単に「善が悪に勝つ」という構図ではなく、「光が闇の中で揺らぐ」ような緊張感を持っています。

《ホロフェルネスの首を斬るユディト》では、暴力の中に神の使命が描かれていますが、同時にそれは人間の残酷さをも暴き出します。

カラヴァッジオは正義を美化せず、行為の裏にある人間の複雑な心理を照らし出しました。

彼の画面構成は常に不安定で、光が一方向から射すことで、あえてバランスを崩すように設計されています。

それはまるで、人生そのものの不安定さを象徴しているかのようです。

また、画面の“暗部”には、しばしば救いの余地が描かれます。

観る者が見落としそうな小さな光、そこにこそ彼が伝えたかった希望があります。

カラヴァッジオは、神と人間、救いと罪、希望と絶望といった二項対立を越えて、人間という存在の中にすべてが共存していることを描き出しました。

この哲学的な構成が、彼の作品を400年以上経てもなお現代に通じる“永遠の芸術”たらしめているのです。

カラヴァッジオが描いたのは、神ではなく人間そのものでした。

彼の絵画は私たちに問いかけます。

「光と闇のどちらに生きるのか」ではなく、「その両方を抱えてどう生きるのか」。

カラヴァッジオ作品を鑑賞できる場所:世界の美術館ガイド

イタリア国内に残る傑作とその展示館

カラヴァッジオの作品を最も深く体験できるのは、やはり彼の故郷であるイタリアです。

彼の絵画は、ローマ、ナポリ、ミラノ、そしてシチリアなど、複数の都市に点在しています。

特にローマは、カラヴァッジオ芸術の中心地といえる場所です。

ローマのコンタレッリ礼拝堂(サン・ルイジ・デイ・フランチェージ教会)には、《聖マタイの召命》《聖マタイの殉教》《聖マタイと天使》の3部作が展示されており、彼の宗教画の核心を間近で体感できます。

また、サンタ・マリア・デル・ポポロ教会にある《聖パウロの回心》《聖ペテロの磔刑》も見逃せません。

どちらも、光と影の演出が最大限に生かされた傑作です。

さらに、ナポリのカポディモンテ美術館では、《鞭打たれるキリスト》が所蔵されており、カラヴァッジオ晩年の緊張感に満ちた筆致を味わえます。

シチリア島のメッシーナには、《ラザロの復活》が展示され、彼の宗教的テーマの深化を感じ取ることができます。

イタリアを旅することは、まさに“光と影の巡礼”といえるでしょう。

ヨーロッパ各国のカラヴァッジオ名画巡り

カラヴァッジオの影響はイタリア国内にとどまらず、ヨーロッパ各地に広がっています。

フランス・パリのルーヴル美術館には、《死せるキリスト(キリストの埋葬)》が収蔵されています。

この作品は、彼の光と構図の極致ともいえる一枚で、観る者に圧倒的な沈黙の感情を与えます。

また、オーストリアのウィーン美術史美術館では、《ゴリアテの首を持つダヴィデ》が展示されています。

この作品では、若きダヴィデが切り落としたゴリアテの首を掲げますが、そのゴリアテの顔にはカラヴァッジオ自身の肖像が投影されています。

まさに“罪と贖罪”の自己告白といえる作品です。

さらに、ロンドンのナショナル・ギャラリーでも彼の名画《エマオの晩餐》が鑑賞できます。

この作品は、宗教画でありながらも人間的な温かみを持つことから、イギリス国内でも特に人気の高い一枚です。

ベルリンやマドリードの美術館にもカラヴァッジオ派の画家たちによる関連作品が多く展示されており、彼の影響の広がりを実感できます。

カラヴァッジオをめぐるヨーロッパの旅は、まさにバロック芸術の心臓をたどる道筋なのです。

オンラインで楽しむカラヴァッジオ:デジタル鑑賞のススメ

近年は、現地に行かなくてもカラヴァッジオの作品を楽しむ方法が広がっています。

多くの美術館が高精細なデジタルアーカイブを公開しており、自宅でも名画を鑑賞できるようになりました。

ルーヴル美術館やナショナル・ギャラリー、バチカン美術館などの公式サイトでは、カラヴァッジオ作品をズーム拡大して筆致や陰影まで観察することが可能です。

さらに、Google Arts & Cultureでは、世界中のカラヴァッジオ作品をバーチャルツアー形式で鑑賞でき、地理的な制約を超えて芸術体験ができます。

また、NetflixやNHKオンデマンドなどでは、カラヴァッジオの生涯を描いたドキュメンタリー映像も配信されています。

彼の光と影の世界を、映像表現を通じて追体験できるのは現代ならではの楽しみ方です。

デジタル鑑賞の利点は、作品を細部まで観察できることに加え、比較鑑賞が容易な点にもあります。

たとえば、《聖マタイの召命》と《エマオの晩餐》を並べて見れば、同じ光のモチーフが異なる感情表現に転化していることがわかります。

つまり、オンライン鑑賞は“静的な観察”ではなく、“能動的な発見”の場でもあるのです。

技術の進歩によって、私たちはカラヴァッジオの描いた光を、これまで以上に深く感じ取ることができるようになったのです。

カラヴァッジオの絵画は、時間や場所を越えて人々を魅了し続けています。

イタリアで直接その光を浴びる体験も、オンラインでじっくり観察する時間も、どちらも彼の芸術に触れるかけがえのない方法です。