バロック美術を語る上で、カラヴァッジョの存在は決して外せません。

17世紀初頭、イタリアで活躍したこの天才画家は、光と影を操る革新的な手法で視覚芸術に革命をもたらしました。

彼の描く聖人や罪人は、理想化された偶像ではなく、現実の人間としての苦悩や希望を抱える存在として描かれます。

その作品に共通するのは、ドラマチックな構図、心理的リアリズム、そして感情の爆発。

本記事では、カラヴァッジョの生涯から代表作、バロック美術における位置づけ、後世への影響までを徹底解説します。

バロック芸術の本質を知るうえで、彼の表現世界を紐解くことは欠かせません。

なぜカラヴァッジョが「バロックの革新者」と呼ばれるのか?

その理由を、時代背景と作品分析を交えながらひも解いていきましょう。

バロック美術とは何か?その本質と時代背景

ルネサンスとの違い:感情と動きの時代へ

バロック美術は、ルネサンス美術としばしば対比される存在です。

ルネサンスが調和と理性、古典的美の追求を特徴としていたのに対し、バロックは感情・動き・劇性を前面に打ち出した美術様式です。

ルネサンスでは均整の取れた構図と明快な遠近法によって、静的で理知的な世界観が表現されました。

一方バロックでは、斜めの構図やうねるような動き、そして登場人物の激しい感情表現が画面を満たします。

その目的は、観る者の心を直接揺さぶること。理屈ではなく、感覚的に訴える芸術だったのです。

また、ルネサンスが神や理性の存在を“美しく説明する”芸術だとすれば、バロックはそれらを“体感させる”芸術とも言えるでしょう。

この転換には時代の変化が色濃く反映されています。

つまり、バロック美術は「人間の感情」や「宗教的な熱狂」を表現する手段として発展したのです。

そしてこの精神を最も早く、強く体現した画家の一人が、まさにカラヴァッジオでした。

宗教改革とカトリックの芸術政策

バロック美術の誕生には、16世紀末から17世紀にかけての宗教的・政治的な動きが大きく関わっています。

とりわけ重要なのが、宗教改革と対抗宗教改革(カトリック改革)です。

16世紀、ルターやカルヴァンらによるプロテスタント運動がヨーロッパ各地に広がり、

カトリック教会の権威は大きく揺らぎました。この事態に対し、カトリック側は「トリエント公会議」を通して信仰を強化し、

芸術を“信仰の啓発と布教の道具”として再定義する方針を打ち出します。

その中で求められたのが、聖書の物語を誰もが理解しやすく、感動的に伝える芸術でした。

こうして登場したのが、強い感情表現、ドラマチックな光、躍動する構図を特徴とするバロック美術です。

つまり、信仰と感動が結びついた結果として生まれた様式だと言えるのです。

カラヴァッジオの作品はまさにこの要請に応えています。

彼の宗教画は、神話の高みにいた聖人たちを地上に引きずり下ろし、現実の貧しい民衆と同じ次元で描くことで、信仰のリアリティを高めました。

このように彼は、宗教政策と芸術の結びつきを独自の形で昇華させた、バロック美術の象徴的存在となったのです。

バロック美術に共通する技術的特徴とは

バロック美術にはいくつかの明確な技術的特徴があり、それがこの時代の作品を一目で識別可能にしています。

その中核にあるのが明暗法(キアロスクーロ)と劇的な構図です。

明暗法とは、強い光と深い影を対比的に配置することで立体感や緊張感を生み出す技法で、

画面に深みと物語性を与えることができます。これにより、観る者は登場人物の心情や状況を

“感じる”ことができるようになるのです。

また、構図の面では対角線を意識したダイナミックな画面設計が多く見られます。

ルネサンス期の静的で左右対称な構図とは異なり、バロックでは動きや衝突を描き出すために、

画面の中に傾きや重心のずれを意図的に組み込みます。

さらに、人物の配置にも特徴があります。

群像の中での視線のやりとりや、観る者の目線を巻き込むような構成は、

観賞者を単なる“外部の目撃者”ではなく、物語の参加者として引き込む演出と言えるでしょう。

こうした技法の数々は、カラヴァッジオの作品群に明確に見られる要素であり、彼がバロック美術の語法を創出した中心人物であることの証左でもあります。

なぜバロックは“劇的”なのか?

バロック美術が“劇的”と評されるのは、単なる視覚的インパクトのためではありません。

その根底には、人間の感情、宗教的信念、そして政治的メッセージを一つの画面に凝縮するという思想があります。

例えば、神の奇跡が現れる瞬間や、殉教者が命を落とす場面、あるいは悔悟や救済の瞬間。

こうした「決定的な一瞬」を描き出すことで、バロック美術は時間・空間・精神性を同時に表現しようと試みたのです。

この“劇的さ”は、演劇や文学、音楽といった他ジャンルの芸術にも通じています。

実際、17世紀のイタリアやスペインでは、宗教劇やオペラとバロック絵画が同じ精神文化のもとで発展していたことが知られています。

そしてカラヴァッジオは、その演劇性を宗教画という枠の中で極限まで高めた画家でした。

彼の作品には、登場人物の視線、ジェスチャー、感情の爆発がすべて計算されており、

それが鑑賞者の心に強烈な印象を刻みつけるのです。

つまりバロック美術の劇的さとは、見る者の心と身体に直接訴える“体験型の芸術”であり、

カラヴァッジオはその最前線で筆を振るった革命家だったのです。

カラヴァッジオとはどんな画家か?波乱の人生と芸術観

カラヴァッジオの略歴とスキャンダラスな生涯

カラヴァッジオ(本名:ミケランジェロ・メリージ)は1571年にミラノ近郊で生まれ、1600年前後にローマでその名を轟かせた画家です。

彼の人生はまさに波乱万丈であり、その生き方そのものがバロック的だったと言えるかもしれません。

若くして画家としての才能を見出され、ローマでは複数の宗教画を依頼されるようになります。

中でも『聖マタイの召命』や『エマオの晩餐』などは、当時の保守的な美術界に衝撃を与える革新性を持っていました。

しかし同時に、彼の素行は悪名高く、喧嘩、飲酒、賭博に明け暮れ、ついには殺人事件を起こしてローマを逃亡する事態に発展します。

ナポリ、マルタ、シチリアと逃げながら作品を描き続けましたが、1609年にマルタで再び事件を起こし、最終的には放浪の末に病死しました。

その死も謎に包まれており、毒殺説、熱病説、過労説など諸説あります。

このような破滅的な人生と、その中で生み出された劇的な作品群が、「カラヴァッジオ神話」を形成しているのです。

実生活と作品テーマの密接な関係

カラヴァッジオの作品には、彼自身の人生と強くリンクするテーマが数多く見られます。

それは偶然ではなく、彼の芸術が“現実から生まれたリアリズム”であった証でもあります。

たとえば、彼が描く聖人や聖母は、理想化された天使のような存在ではなく、現実の貧しい人々の顔と体を持っています。

これは、自らが街で見てきた人物、交流していた労働者や娼婦たちをモデルにしていたためだと考えられています。

また、彼の作品には暴力、死、悔悟、赦しといった極端な感情や状況が頻出します。

これも、喧嘩や殺人を経験した自身の罪の意識と向き合っていたことと無関係ではないでしょう。

特に注目されるのは、「赦し」や「救済」のテーマです。

逃亡中にもかかわらず、彼が描き続けた宗教画の中には、神の許しを請うかのようなモチーフが繰り返し登場します。

このように、カラヴァッジオの作品は社会的メッセージというよりも、極めて個人的な“内なる声”の表現であり、

それゆえに、観る者の心を強く打つリアリティを持っているのです。

同時代画家との比較で見る個性

カラヴァッジオの個性は、同時代の画家たちと比較することでさらに際立ちます。

彼と同時期に活躍した画家には、アンニーバレ・カラッチやグイド・レーニなどがいますが、

彼らの作風は理想美やアカデミズムに基づいた安定感のある構図が特徴です。

一方カラヴァッジオは、あえて伝統的な構図や美的ルールから逸脱し、

感情や動作の「瞬間」を切り取ることで、生命力にあふれる表現を追求しました。

また、従来の宗教画では背景や装飾に多くの情報が盛り込まれていましたが、

カラヴァッジオは背景をほとんど暗闇にして人物だけを浮かび上がらせるという手法を採用しました。

これにより、主題が明確になり、感情の焦点が絞られるのです。

このような革新性は、当初こそ批判を受けましたが、やがて多くの追随者を生み、

バロック絵画の一大潮流へと発展していきました。

つまり、カラヴァッジオの個性は、既存の枠にとらわれない“表現者としての強さ”にこそあったのです。

“光と影の演出家”としてのカラヴァッジオ

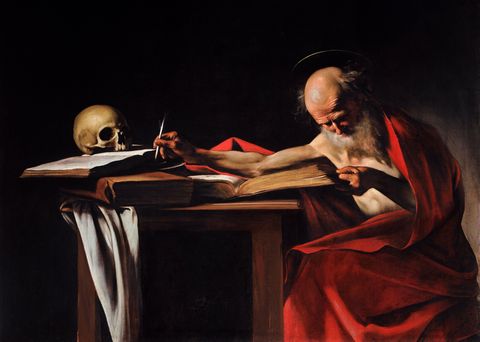

カラヴァッジオの名を語る上で欠かせないのが、光と影の劇的な演出です。

彼が用いた「キアロスクーロ(明暗法)」は、単なる技法以上の意味を持っていました。

彼の作品では、登場人物がスポットライトを浴びるように明るく照らされ、背景は暗闇に沈んでいます。

この光は、神の意志、心理的覚醒、道徳的葛藤などを象徴するものであり、

観る者の視線を自然に画面の主題へと導きます。

また、光と影の対比によって人物の立体感が増し、まるで目の前で劇が始まるような臨場感が生まれます。

カラヴァッジオはこの手法を宗教画に応用し、信仰の内面性を視覚化することに成功しました。

さらに、彼の光は希望と絶望、救済と罪、神聖と俗悪といった二項対立を同時に内包しており、

それゆえに深く人間的なメッセージを伝える力を持っていたのです。

このように、カラヴァッジオは“光と影を操る演出家”として、視覚芸術の新たな可能性を切り拓いた先駆者でした。

カラヴァッジオがバロック美術にもたらした革新

キアロスクーロによる心理的リアリズムの追求

カラヴァッジオがバロック美術にもたらした最大の革新は、「キアロスクーロ」を通じた心理的リアリズムの導入です。

キアロスクーロとは、明暗の強烈な対比によって立体感と空気感を演出する技法であり、彼の作品に深い感情の陰影を与える基盤となりました。

この技法を通じて、彼は人物の内面を露わにし、ただの宗教画を“感情のドラマ”へと昇華させました。

光が当たる部分は神の存在や精神的な目覚めを象徴し、影の中にあるものは葛藤や罪、沈黙といった人間の複雑さを物語ります。

たとえば『聖マタイの召命』では、キリストの指し示す先に光が差し、マタイが「選ばれる」瞬間の精神的な変化が光そのもので表現されています。

これは視覚的効果にとどまらず、物語と感情を画面に宿すための演出装置でもあったのです。

このような光と影の演出を宗教画に持ち込んだ功績によって、

カラヴァッジオは視覚芸術における“心理描写”の可能性を広げたといえるでしょう。

実在感を生む構図と空間設計

カラヴァッジオの作品が持つ圧倒的なリアリティは、巧妙に計算された構図と空間の設計によって生み出されています。

彼の絵には、絵画であることを忘れさせるような“実在感”があります。

その秘密は、画面構成の大胆な設計にあります。

斜めのラインを多用した構図、低い視点からの描写、そして登場人物が画面からはみ出すような配置など、

従来の均整を重んじる美術とは一線を画しています。

また、背景を極端に暗くすることで、鑑賞者の視線が特定の人物や行動に集中するよう誘導されます。

このような空間の“省略”と“強調”のコントラストが、現場に立ち会っているかのような臨場感を生み出します。

さらに、人物の手足がこちらに向かって伸びるような構図は、観る者を絵の中へと引き込む効果を発揮します。

これはまさに“舞台装置的”であり、バロックの演劇性とも共鳴する設計です。

このような構図と空間設計によって、カラヴァッジオは平面に生命を吹き込む視覚革命を成し遂げたのです。

聖と俗の融合:日常に宿る神聖

カラヴァッジオのもう一つの革新は、宗教画において「聖なるもの」と「俗なるもの」を意図的に融合させた点にあります。

それは、神話や聖書の登場人物を、あえて日常的な服装・風貌・背景で描くという試みです。

従来の宗教画は、神聖性を強調するために理想化された衣服、ポーズ、建築などが用いられていました。

しかしカラヴァッジオは、裸足の庶民や薄汚れた衣服の聖母、陰鬱な室内といった“現実そのもの”を作品に取り込んだのです。

その結果、神の奇跡や救済が、遠くの天界ではなく「いま・ここ」にあるという実感を鑑賞者にもたらしました。

彼の宗教画は、観る者自身の世界と地続きであることを前提として成立しているのです。

この「聖と俗の融合」は、信仰をより身近なものにするというカトリック改革の方針とも一致しており、

芸術的だけでなく、宗教的・思想的にも画期的な試みでした。

カラヴァッジオは、聖なるものを天上から引きずり下ろし、人々のすぐ隣に置いた最初の画家だったのです。

美術史の中で「転換点」となった意義

カラヴァッジオがバロック美術にもたらした革新は、単なる技法の変化にとどまりません。

それは美術史全体における「表現の転換点」であり、その後の芸術潮流に大きな影響を及ぼしました。

まず、彼の作品を契機に画家たちは“描くこと”から“語ること”へと意識を変化させたと言われています。

つまり、絵画は単なる装飾や記録ではなく、物語や感情を伝えるための舞台へと進化したのです。

この変化は、バロック期の他の巨匠たち、たとえばレンブラント、ベラスケス、ラ・トゥールらにも波及し、

やがて19世紀のリアリズム、20世紀の表現主義、さらには現代の写真・映像芸術にまで影響を及ぼします。

また、人物の内面を照らし出す光という発想は、文学・演劇・映画における心理描写にも通じ、

今日のビジュアル文化の基礎を築いたとも言えるでしょう。

こうした意味でカラヴァッジオは、単なる天才画家ではなく、美術史における“起点”となった存在であり、

彼がもたらした革新は、今なお多くの表現者にインスピレーションを与え続けているのです。

カラヴァッジョのバロック的特徴が表れる代表作

『聖マタイの召命』に見る神の光と劇的構図

『聖マタイの召命』(1599–1600)は、カラヴァッジョの代表作であり、バロック的演出が最もよく表れた作品のひとつです。

この作品は、キリストがマタイ(徴税人)を弟子に召す瞬間を描いています。

最大の見どころはキリストの指先から差し込む一筋の光です。

この光は画面の右から斜めに差し込み、マタイの顔を照らします。

そして彼の驚きと躊躇が入り混じった表情を際立たせ、「神の選び」の瞬間に焦点を当てているのです。

また、カラヴァッジョは構図にもバロック的な工夫を凝らしています。

人物たちはテーブルを囲むように座り、視線とジェスチャーが交錯することで、視覚的な緊張感と物語の進行を同時に表現しています。

さらに注目すべきは、衣装や背景が当時のローマの居酒屋のようなリアルな設定であること。

聖なる場面を現実の空間に“引き下ろす”ことで、観る者との心理的距離を縮め、信仰をより身近に感じさせているのです。

この作品はカラヴァッジョのバロック的表現——光、構図、感情、リアリズム——のすべてが詰まった傑作であり、

美術史における画期的な瞬間を象徴しています。

『エマオの晩餐』における奇跡の瞬間

『エマオの晩餐』は、復活したキリストが弟子たちと食卓を囲むという新約聖書の一場面を描いた作品です。

カラヴァッジョはこの主題を二度描いており、特に1601年のロンドン版がバロック的表現の粋として知られています。

画面には、まだキリストの正体に気づいていない弟子たちが、パンを割くキリストのしぐさに驚きの表情を浮かべる様子が描かれています。

この「気づきの瞬間」を切り取った構成が、絵画に時間と物語性をもたらしているのです。

特に注目されるのは、弟子のひとりが椅子から立ち上がるようなポーズで手を大きく広げている点です。

その動きは画面の外へと広がり、鑑賞者がその場にいるような臨場感を生み出します。

また、机の上の静物にも細かな配慮があり、果物の皮や籠の編み目まで丁寧に描かれています。

このような写実的な描写と宗教的奇跡の融合こそ、カラヴァッジョが得意とする手法です。

『エマオの晩餐』は、日常の中に神聖を宿すというバロック美術の真髄を体現した作品であり、

絵画が「奇跡の瞬間」をいかに表現しうるかを示した名作です。

『聖トマスの疑い』が語る信仰と触覚の演出

『聖トマスの疑い』は、キリストの復活を疑うトマスが、その脇腹の傷に指を入れて確認する場面を描いた衝撃的な作品です。

この主題は聖書の中でも特に人間的であり、疑念と信仰という永遠のテーマが浮き彫りになります。

まず目を引くのが、キリスト自身がトマスの指を導く仕草です。

これは単なる許しではなく、信じるとは体験することであるという深いメッセージを内包しています。

カラヴァッジョは、トマスの驚きと恐れが混ざった表情を非常にリアルに描写しており、

触れるという行為が信仰の始まりとして描かれている点が、宗教画として異例です。

また、登場人物は暗い背景から浮かび上がるように配置されており、キリストの傷口とトマスの指先に視線が集中する構成となっています。

この視覚的フォーカスの強さは、バロック絵画ならではの特徴です。

この作品は、目に見えぬ神をいかに可視化し、信仰をどう体験させるかという、

カラヴァッジョの宗教観と芸術観が結晶した一枚です。

『ホロフェルネスの首を斬るユディト』に見る暴力と倫理の表現

『ホロフェルネスの首を斬るユディト』は、旧約聖書に登場する女戦士ユディトが敵将ホロフェルネスを暗殺する瞬間を描いた作品です。

カラヴァッジョの手によるこの主題は、暴力と正義、女性の力と倫理の境界線を問いかける異色の宗教画です。

最大の特徴は、惨劇の瞬間を一切の比喩なく写実的に描いている点です。

ユディトの顔には決意と恐怖が同居し、ホロフェルネスの表情には死への驚愕が刻まれています。

カラヴァッジョは、この場面を単なる残酷な瞬間としてではなく、道徳的葛藤を伴う“正義の実行”として表現しました。

このアプローチは、バロック芸術における“感情と倫理の対立”を象徴しています。

また、構図においてもユディトの手がホロフェルネスの髪を握り、ナイフが喉元に食い込む様子を緊張感たっぷりに描写。

観る者はまるでその場に居合わせているかのような生々しい臨場感を体験することになります。

この作品は、バロックの劇性とカラヴァッジョの写実主義が極限まで融合した一例であり、

暴力の美学と倫理の問題をも提示する問題作でもあります。

バロック以降に与えた影響:レンブラントから現代美術へ

ヨーロッパ各地に広がったカラヴァッジョ主義

カラヴァッジョの革新的な表現は、彼の死後すぐにヨーロッパ各地へと広がり、「カラヴァッジョ主義」と呼ばれる潮流を生みました。

特に17世紀初頭のイタリア、フランス、スペイン、オランダでは、彼の影響を色濃く受けた画家たちが次々に登場します。

イタリアではアルテミジア・ジェンティレスキ、バルトロメオ・マンフレディらが彼の劇的な光と写実性を継承し、

スペインではホセ・デ・リベーラが宗教的主題においてカラヴァッジオ的な暗闇と感情の強調を導入しました。

また、フランスではジョルジュ・ド・ラ・トゥールがキアロスクーロを巧みに用い、

静謐で内省的な宗教画を描き、オランダではレンブラントが光の使い方と人物の内面描写でカラヴァッジョの影響を昇華させています。

このように、国や文化を超えて影響が拡大したことは、カラヴァッジョの表現手法が単なる技術ではなく、

芸術における新たな思想の提案であったことを示しています。

彼のスタイルはやがて「カラヴァジェスキ」と呼ばれる追随者たちによって体系化され、

バロック芸術全体の基調を決定づけていきました。

写実主義と表現主義に与えた美的影響

カラヴァッジョのリアリズムと感情表現は、近代以降の写実主義や表現主義の美術運動にも多大な影響を与えました。

彼の描く人物たちは美化されることなく、傷、しわ、汚れといった現実の要素を正面から捉えています。

この“ありのまま”の描写は、19世紀のギュスターヴ・クールベやジャン=フランソワ・ミレーといった写実主義の画家たちが受け継ぎ、

農民や労働者の日常を真正面から描くことで、芸術を社会に結びつける表現へと発展していきました。

また、20世紀の表現主義(エクスプレッショニズム)においても、

カラヴァッジョの感情を誇張し、観る者の内面に訴える視覚表現は多くのアーティストに影響を与えています。

たとえばフランシス・ベーコンは、カラヴァッジョの『聖トマスの疑い』に見られる身体性と精神性の融合に触発され、

同様に人間の存在の不安や暴力性を絵画に落とし込みました。

つまりカラヴァッジョは、バロックの範疇を超えて、「人間をどう描くか」「現実をどう見せるか」という問いを

後世の美術家たちに突きつけ続けた存在なのです。

映画・舞台芸術への引用と応用

カラヴァッジョの視覚的演出は、絵画の領域を超えて、映画や舞台芸術にも多大な影響を与えています。

特にその光と影の対比、構図の劇性、心理描写の明瞭さは、映像メディアにおける表現の基盤として活用されています。

映画監督のマーティン・スコセッシやデレク・ジャーマンは、カラヴァッジョの構図やライティングを明確に参照しています。

ジャーマンは1986年に『カラヴァッジョ』という映画を制作し、同性愛・暴力・宗教という複雑なテーマを現代的な視点で再解釈しました。

また、スコセッシは自身の映画『沈黙』などで、静謐で暗い背景から人物が浮かび上がるライティングを用いており、

これはまさにカラヴァッジョ的なキアロスクーロの応用です。

さらに舞台芸術の分野でも、光を用いた心理演出や人物の配置による視線誘導など、

カラヴァッジョの空間設計が演出技法として取り入れられています。

このように、カラヴァッジョは“映像表現の先駆者”としても再評価されており、

21世紀のビジュアル文化においてもその存在感は薄れることがありません。

21世紀におけるカラヴァッジオ再評価の意味

カラヴァッジョの再評価は、21世紀に入ってから急速に進み、現在では“現代に最も影響を与えた古典画家”の一人とされています。

美術館の回顧展、学術研究、現代アートとの比較など、多角的なアプローチによってその価値が再発見されています。

再評価の背景には、リアリズムや多様性、感情の可視化といった、現代芸術に求められる要素との共通性があります。

カラヴァッジョは、理想化ではなく人間の「ありのままの姿」を描いた先駆者であり、

その表現は、現代社会の問題——暴力、孤独、信仰、性、ジェンダー——に響きます。

また、デジタル化が進む今日においても、彼の絵画にはアナログ的な“触れられるリアリティ”があり、

そこに惹かれる若い世代も増えています。

SNS上でも「#Caravaggio」「#光と影」などのタグで彼の作品が共有され、

視覚文化の中に生き続ける存在として、日常的に目にする機会が増えてきました。

つまり、21世紀におけるカラヴァッジョの再評価とは、彼の表現が「古くない」ことの証明であり、

時代やメディアを超えて通用する“人間の本質”に迫った芸術であるということなのです。